月刊誌「りぶる」特集 5月号より

令和6(2024)年12月、党新しい地方経済・生活環境創生本部は、「地方創生2.0の起動に向けた提言」を取りまとめ、石破茂総理に申し入れました。党新しい地方経済・生活環境創生本部の山口俊一本部長に地方創生の現状や提言の概要、地方創生の実現に向けて国民一人一人にできることなどを伺いました。

取材日:令和7(2025)年3月7日

―地方創生の現状を教えてください。

山口俊一党新しい地方経済・生活環境創生本部長(以下、敬称略)地方創生は、平成26(2014)年に「まち・ひと・しごと創生法」が施行されて本格的に始まりました。この取り組みは、地方と東京がそれぞれの強みを生かして日本を創生していこうというものです。地方創生の初代担当大臣は石破茂総理で、当時、私は内閣府特命担当大臣や情報通信技術(IT)政策担当等を務めていました。

この10年間の地方創生の取り組みを振り返ってみますと、人口減少に若干歯止めがかかった地域もあれば、地方創生の交付金等を活用して未来につながるレガシー(遺産)を創出している地域もあります。さらに、国が地方創生に本腰を入れていることを、地方公共団体に分かってもらえたのも成果でした。

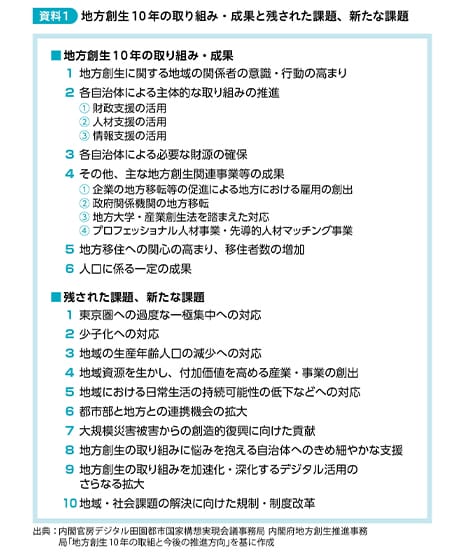

しかしながら、国全体で見てみると、わが国は急速に少子化が進み、高齢化も一層進展しました。東京圏への過度な一極集中や、地域経済が抱える深刻な労働人口の減少など、根本的な課題解決には至っていません。地方創生については一定の成果はありましたが、まだまだ広く進んでいないのが実情です(資料1参照)。

そのため石破総理は“地方創生2.0”を打ち出し、党新しい地方経済・生活環境創生本部は、その政策を後押しするための活動を展開しています。

―地方創生2.0とは何ですか。

山口これまで行ってきた地方創生の“改良版”だと、ご理解いただけるとありがたいです。

地方創生が広く進まなかったのは、なぜなのか。政府は、その要因として、若者や女性から見て「良い仕事」「魅力的な職場」「人生を過ごす上での心地よさ、楽しさ」が地方に不足していることなどをしっかりと訴求できなかったことを挙げています。

また、人口減少がもたらす影響・課題に対する認識が十分に浸透していなかったことなどにも言及しています。これまでの取り組みの反省等をしっかりと踏まえた上で、地方創生は新たなスタートを切っています。

人口減少問題は地域によって状況や原因が異なります。地方創生2.0は、人口・生産年齢人口が減少する事態を正面から受け止めた上で、人口規模が縮小しても経済成長していく社会を目指しています。

―今なぜ地方創生2.0が必要なのですか。

山口今やらないと、消滅する可能性のある地方公共団体がさらに増えていくからです。

私が最も懸念しているのは、人手不足です。人口減少の進展と出生数・出生率の低下が想定を超えるペースで進行し、高齢化が進むことで、特に地方では医師や看護師、介護士などの医療従事者をはじめ、消防士や警察官、役場で働く公務員など、社会の屋台骨を支えているエッセンシャルワーカー不足が深刻になっています。

このまま何ら手だてを講じなければ、地方における人口流出はさらに加速し、将来、病気になっても誰も診てくれない、火事が発生しても誰も火を消してくれない状況になる可能性が極めて高いのです。

人々が安心して生活を営み、子供を産み育てられる社会環境を創出していくには、特に若者や女性に「これからも住み続けたい」「〇〇に移住したい」と思っていただくことが大切であると考えます。そのためには、日常生活を支えるエッセンシャルサービスを、日本のどこにいても受けられるよう保障しなければなりません。

インタビューの続きはりぶる本誌でご覧ください

月刊誌「りぶる」では、女性ならではの視点で

しなやかな発想で世の中を見つめ

国際情勢から政治、経済、日常の身近な問題まで、

幅広い話題をわかりやすく解説します。

| 発行日 | 毎月15日発行 |

|---|---|

| 年間購読料 | 3,800円 (税・送料込) |

| 定価1部 | 320円 (税込) |