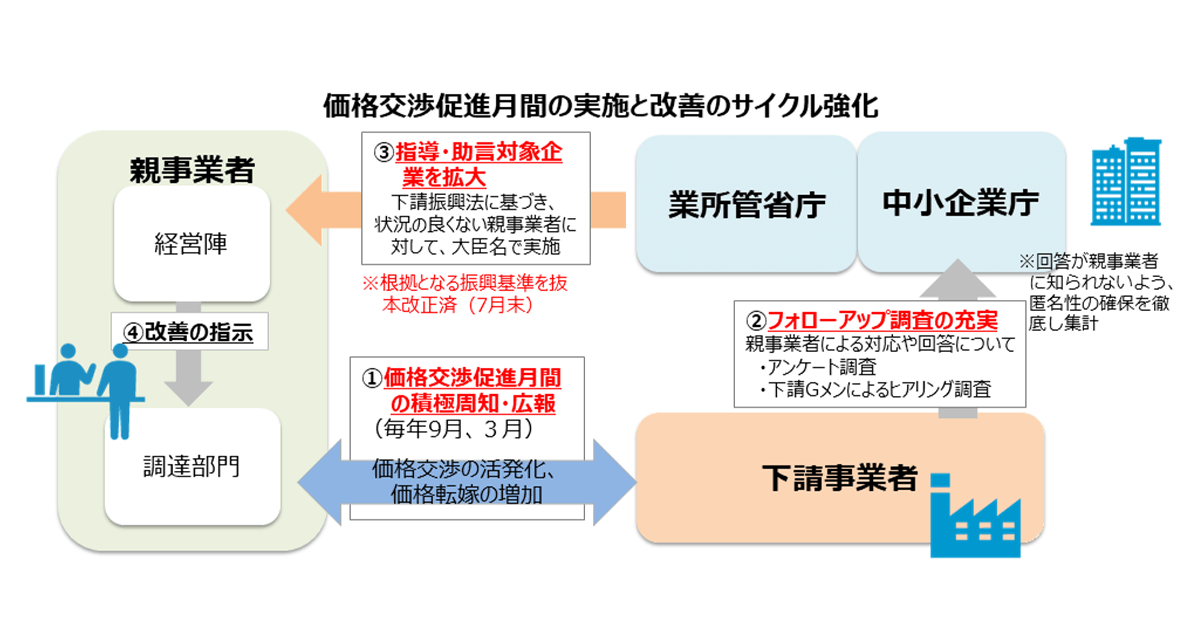

政府は価格交渉が頻繁に行われる3月と9月を「価格交渉促進月間」と定め、発注側企業と受注側企業の価格交渉、ひいては価格転嫁を促進しています。原材料価格やエネルギー価格、労務費等が高騰し、9月の価格交渉促進月間を迎えた今こそ、サプライチェーン(供給網)全体で価格交渉を進め、価格転嫁の取引慣行を定着させる必要があります。

中小企業の賃上げ実現に

適切な価格転嫁が不可欠

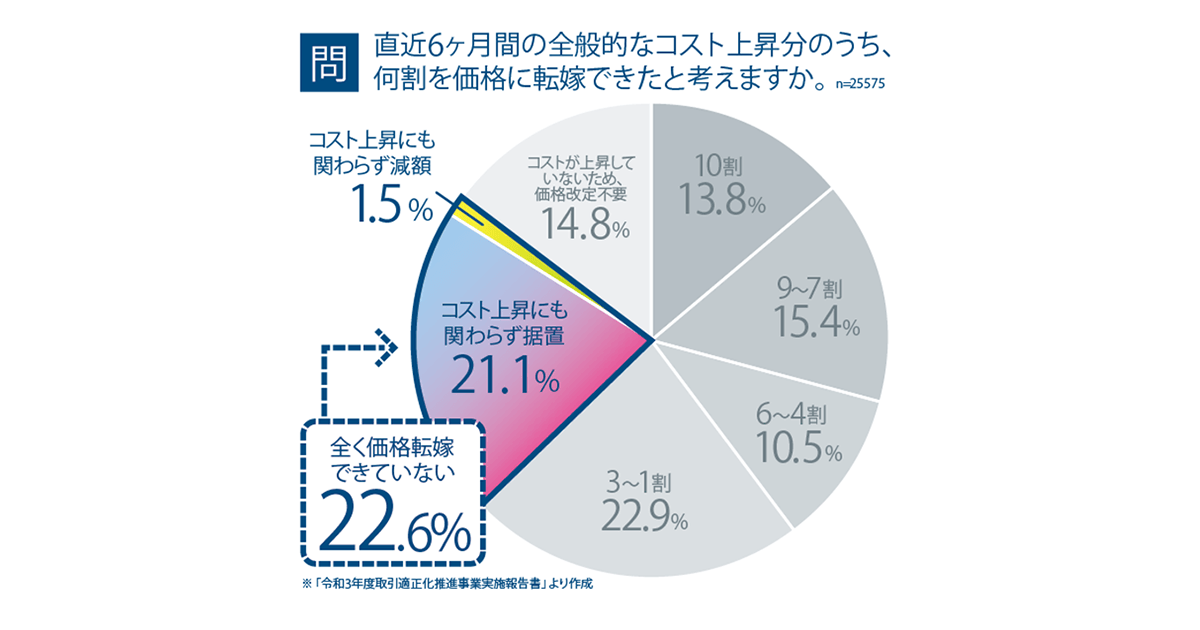

中小企業が賃上げを実現するには、コストの適切な価格転嫁が不可欠です。特に昨今、原材料価格等が大きく上昇する中、下請け中小企業へのしわ寄せを解消し、これらのコスト上昇による負担をサプライチェーン全体で適切に分担するためにも、価格転嫁の実現は喫緊の課題です。ただ、中小企業庁の実施した調査(別掲)では、価格転嫁ができた割合として「3割~1割以下」との回答が最も多く、「全く価格転嫁できていない」とする回答も約2割存在しており、価格転嫁が厳しい状況にあることが判明しています。

同庁は9月の価格交渉促進月間を機に受注側企業が発注側企業に価格交渉を申し出るよう呼び掛けています。9月下旬には、同庁が受注側中小企業15万社程度を対象にアンケート調査を配布。発注側企業ごとに価格協議や価格転嫁についての具体的な状況を把握します。西村康稔経済産業大臣はメッセージ動画の中で「1つ1つの回答が、日本全体で価格交渉を進める大きな力となる」として、調査票が届いた中小企業に積極的な回答を要請しています。また、下請Gメンによる重点的なヒアリングも行われ、受注側中小企業2千社程度に価格交渉と転嫁状況の実態を聴取する予定です。

調査結果に基づき、価格転嫁や価格協議の実施状況が良好でない個別の発注側企業の経営者に対し、事業所管省庁から下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」による注意喚起等を実施します。こうした取り組みにより発注側企業のトップから現場まで意識を変え、価格交渉と価格転嫁の取引慣行を根付かせていきます。

![[有識者論考]高市自民党への期待と注文 中北浩爾 中央大学法学部教授](/news/information/img/211575_s.jpg)