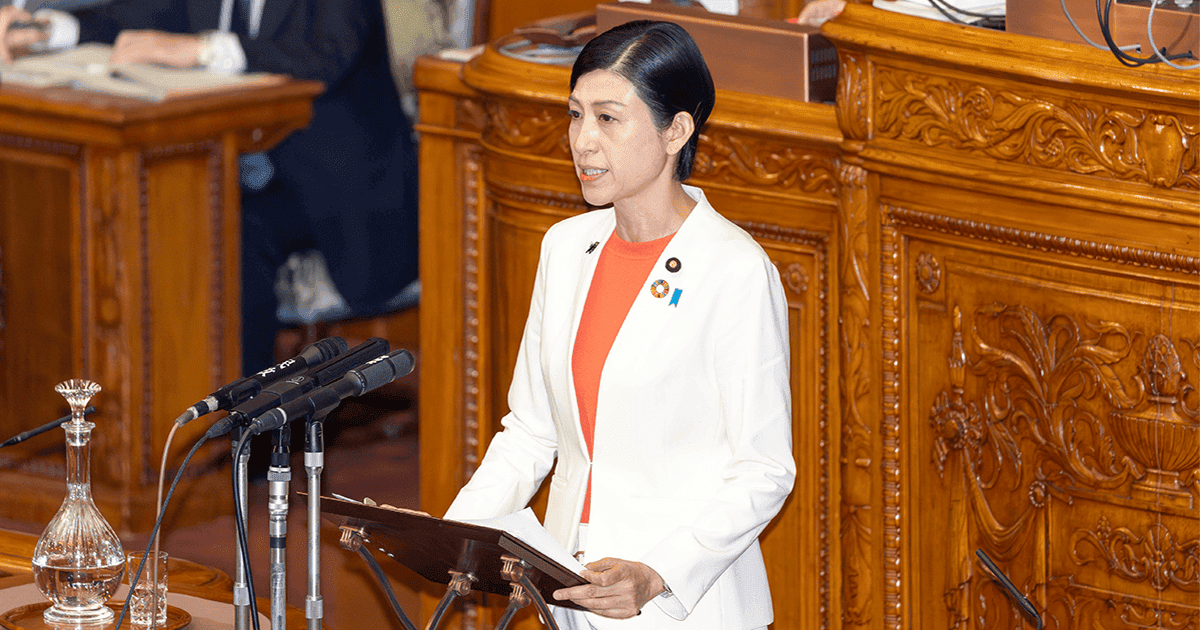

代表質問に臨む本田顕子参議院議員

自由民主党の本田 顕子です。

会派を代表して、石破総理大臣の所信表明演説に対して、質問いたします。

デフレ経済からの完全脱却が視野に入って参りましたが、それとともにエネルギーや食品等の価格が上昇し、なかなか賃上げが追い付いていない状況が続いています。

エンゲル係数が高まるようになると、低所得世帯にとっては、厳しさが増してきます。

今回、石破内閣が掲げた経済対策にある「誰一人取り残されない成長型経済」を実現するには、目先の厳しさを和らげる措置と併せて、事業者規模や正規・非正規を問わず、物価高を吸収できるだけの賃上げが広がる施策が不可欠です。

そのためには、産業界全体を一括りにして賃上げ状況をとらえるのではなく、事業規模や産業ごとにもきめ細やかに目を配り、国民一人一人が確かに手取りが増えたと実感できる「誰も取り残さない」賃上げを主導すべきではないか、と考えますが、総理のご所見をお伺いします。

物価高に負けない賃上げの実現にとって、極めて重要なのは、報酬や賃金が公定価格に基づく医療・介護・保育・福祉の現場で働く方々の賃上げです。

令和6年度の「報酬改定」では、医療分野は賃上げ対応分を含めて0.88%の引上げがなされ、医療現場も一定の評価をしているところでありますが、現下の長引く物価高騰に追いつく十分なものとはなっていないというのが現実です。

これらの分野で働く方々には、国民の皆様の命と暮らしを守る大切な職場を支えていただいています。

しかし、公定価格の下で働くが故に処遇が儘ならず、エッセンシャルワーカーとして医療機関や薬局、施設などで働く、国家資格を有する人材が他分野に流出しています。

国民の皆様に寄り添い、安心な暮らしを提供している現場が機能しなくなるのではないかという不安を覚えます。

過日、三原担当大臣は、給与の低さから人材の確保に悩まされている保育士等の処遇改善について、人件費を過去最大となる10.7%引き上げると打ち出しました。

医療・介護等についてはどのように取り組んでいく方針でしょうか。

また、保育の処遇改善も、現場の保育士に確実に行き届くような仕掛けが必要だと思いますが、どのように取り組んでいくのでしょうか。

直ちに、わが国の健康長寿社会を支える大切な医療・介護・保育・福祉の現場を守るために、大胆でかつ十分な賃上げを実現する手立てを講ずるべきと考えますが、総理の決意とご所見をお聞かせください。

医療分野の人材同様、国民の命と健康を守る医薬品についても、安定的な供給ができるように、持続可能性を高めていかなければなりません。

ここ数年、医薬品について懸念すべきことが複数生じており、多くの県議会や市議会などから医薬品の安定供給確保を求める意見書が参議院のほか、政府にも提出されています。

その一つは、医薬品の供給不足が長引いていることです。

ジェネリック医薬品企業の品質問題などに端を発していると言われておりますが、その後、薬業界各社は増産や在庫調整などに努力を重ね、医療現場に迷惑をかけぬように、そして患者への必要な医療提供に支障を来さないように、取り組んでいただいております。

しかし、薬価の度重なる引下げにより、製造すればするほど、あるいはニーズに応じて、迅速に届けようと、努力すればするほど、赤字になるような状況となれば、医薬品製造業者や医薬品卸売販売業者の持続性は維持できません。

もう一つは、医薬品の開発競争への対応の遅れです。

がんや免疫性疾患などで国際的に開発競争が激化している中、市場に投じた製品で研究開発費を回収できなければ、次なる研究開発に回す資金を確保できなくなり、結果として、国際競争に敗れ、わが国の医薬品製造分野の稼ぐ力は著しく低下することとなります。

すでに、わが国の医薬品開発力が諸外国から後れを取っているのではないか、という指摘は、コロナ禍でのワクチンや治療薬での開発競争の際にありましたし、その理由の一つは、日本の製薬企業の創薬に対する研究費が、海外の企業と比べると、一桁低いというところにあるとも言われます。

2年に1度の診療報酬等の改定と同時に行われる薬価改定の間に、消費税引上げに伴う薬価改定時の実質マイナス改定、そしてその後の2度の中間年改定が行われた結果、7年連続で薬価が改定されたことが、医薬品産業の持続可能性に影響をもたらしたと考えます。

本日午前に薬価調査の速報値が示され平均乖離率は前回よりさらに縮まり約5.2%になりこれ以上は困難なレベルに達しました。

そもそも平成28年12月に決定された「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」、いわゆる「四大臣合意」には、「革新的かつ非常に高額な医薬品に対して、薬価制度が柔軟に対応できておらず、国民負担や医療保険財政に与える影響を懸念する」と書き出してはおりますが、加えて「薬価制度の抜本改革に向けて、PDCAを重視」とはっきりと記されています。

そのことからすれば、中間年改定が、医薬品産業の持続可能性や成長、さらには安定供給や研究開発などに与えてきた影響評価を行うべきだと考えます。その上で、薬価のあり方については、国民の命と健康を守ることに最も重きを置いて、イノベーションの推進や安定供給の確保、物価上昇など取り巻く環境の変化を踏まえつつ、医薬品開発及び製薬産業自体の持続可能性と予見性、そして成長・発展に最大限の配慮を払うことが極めて重要だと考えます。「四大臣合意」の時期と今とでは、経済情勢やくすりの供給状況などが全く異なる現状において、中間年改定は廃止を含め見直す時期にあり、産業界に与える影響を検証する間は見合わせるべきです。石破総理には、これらについてのご所見をお伺いします。

災害時の対応を始め、都市部、過疎地、離島など全国津々浦々、毛細血管のように医薬品流通の要となり、医療機関、薬局を支えておられるのは、医薬品卸売販売業者の皆様です。

この卸の皆様の存在なしに、くすりを必要とする患者さんにくすりを届けることはできません。

能登半島地震や熊本地震でも、そして全国で多発する自然災害の発災直後から、現地の医薬品卸の社員が自身も被災しているにもかかわらず、各自治体や関係団体などと連携して医薬品の流通体制確保に努め、被災地の医療機関や薬局に速やかに医薬品の供給を行い、被災エリアにおける医療体制をしっかりと支えていただいております。

被災地では高齢者が多く、常備薬を欠かせない方々が多い中、災害関連死の防止に大きく貢献したものと思います。

かつて地下鉄サリン事件が起きた時は、解毒のための薬の備蓄状況を調べ、在庫を確認し、新幹線でリレーつなぎに運び、現場に届けて頂きました。

まさに平時、有事を問わず、人々の命と健康を支える医薬品を安定供給する重要な役割を果たしているといっても過言ではありません。

そこで、総理に、医薬品卸売販売業者の役割である安定供給機能の確保について、どのような見解をお持ちなのか、お伺いいたします。

未だに十分な治療薬や治療技術が開発されておらず、有効な治療法を待ち望んでいる患者さんとその家族の方々がおります。

本年7月、総理官邸で「創薬エコシステムサミット」が開催され、私も当時、文部科学大臣政務官として出席いたしましたが、岸田総理から、「今回のサミットはわが国の創薬力を向上させて、最新の医薬品を国民に迅速に届けるための出発点であり、医薬品産業をわが国の基幹産業とし、日本を創薬の地とする」とのご発言がありました。治療法を待っている方々に希望の光を届ける力強い発言だったと思います。

革新的な新薬や医療機器などを創出することは、高水準の医療等の提供につながり、国民の皆様に大きな恩恵をもたらすことになります。さらに、特許期間が切れた後も、ジェネリック医薬品として安定的に供給されることにより、医療や医療保険制度の持続性の確保にもつながります。

この好循環を持続させるための鍵を握るのは、常にイノベーションをもたらすための環境整備であり、独創的かつ先端的な技術やアイデアを挑戦的に実用化に近づけるスタートアップの存在と、イノベーションに対する最大限の評価です。

すでに、わが国では、官房長官直轄の健康・医療戦略推進本部を司令塔として、日本医療研究開発機構・AMEDと関係府省とが連携する研究開発体制が整っています。

そこで、極めて激しい新薬開発競争に向けて、できるだけ早期に創薬エコシステムを機能させていくための官民による具体的な議論を開始する必要があり、さらに、創出されたイノベーションの実臨床で使用する際の安全性や有効性を、科学的に評価するPMDA・医薬品医療機器総合機構の体制の不断の強化・充実が必要と考えますが、総理のお考えをお伺いします。

新型コロナウイルスが世界中に広がり、深刻さを増していた頃、ワクチンを外交上の手段として影響力を及ぼそうとする動きがみられました。

令和4年に成立した経済安全保障推進法では、特定重要物資として、抗菌性物質製剤が指定され、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援することを通じて、特定重要物資のサプライチェーンの強靱化を図ることとなっており、対策が進められています。

しかしながら、このほかにも、輸液、小児にも使える解熱薬や咳止め薬など、「国民の生存に必要不可欠な、又は広く国民生活・経済活動が依拠している」医薬品は存在していますし、治療上必要な重要薬剤の供給不安が現場に影響を与えていることが判明しています。

国内で医薬品を供給する企業の多くが、製品の原料となる基本的な物質、いわゆる原薬の調達を海外企業に依存、あるいは自社であっても海外の工場で生産し、輸入している実態があります。

そのため、海外メーカーの生産中止や、自然災害、さらには各国の対日政策により、国内で必要な医療提供体制に支障が生じるリスクを孕んでいます。

そこで、政府においては、関係企業との協議を重ねて、現実的な重要薬剤の安定確保に向けた戦略を作り上げていくべきではないでしょうか。総理のご所見をお聞かせください。

近年、薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の意図的な過量使用、いわゆる「オーバードーズ」によって、健康被害が生じた事故や事件が報告されています。

SNSなどを通じて知り得た情報による乱用と思われますが、その背景には「生きづらさ」があると言われており、それも含めて社会全体で対策を講じ、「オーバードーズ」に陥る事態を止めなければなりません。

現在、「過量に使わせない」ための取組として、厚生労働省で薬機法改正も視野に入れた検討が進められていますが、同時に、「過量使用してはいけない」ことへの理解を促すための教育と啓発の充実のためには、「くすり教育」の必要性への理解促進や、オーバードーズの低年齢化を踏まえた小学生向けの学習指導要領の追加などの対策も求められるのではないでしょうか。

薬を正しく使うことの理解が深まることで、自らの健康づくり、セルフメディケーションの推進にもつながります。

併せて、つらい気持ちや「生きづらさ」を感じている若者に寄り添うような相談体制も必要です。

未来ある子供たちを守るために、関係する府省や団体が連携しながら、市販薬の過量使用対策を講じていくことが必要だと考えますが、総理のご所見をお伺いします。

医療分野のサービスの効率化や質を向上させ、国民の皆様に最適な医療を提供する医療DXは、わが国の医療の将来を大きく切り開いていく可能性を持っており、政府は、全国医療情報プラットフォームの創設や電子カルテ情報の標準化などの推進を打ち上げていますが、その実現には、医療機関をはじめとする医療情報を保有・使用する関係施設において、システム環境が互換性を有していることが不可欠です。

同時に、入院、外来または在宅それぞれで医療が提供されていることから、特に外来の約8割の薬物治療が院外処方箋に基づいて行われている現状に即したDX化を切れ目なく進めていかなければなりません。

そのためには、医療機関の電子カルテの標準化とともに、薬局の調剤録や薬歴情報の標準化が等しく求められることとなります。

そこで、医療のDX化を効果的なものにする上で不可欠な薬局DXをどのように進めていくお考えでしょうか。福岡厚生労働大臣にお伺いします。

私の居住区、熊本県では、女性の社会参画の加速化に関する要望を受けて、地域の取組を幅広く、継続的に支援する制度が充実されました。

国においても、女性による新たな発想から生まれるイノベーションが地域経済を活性化するとの期待から、新たな基金の創設など、継続的・安定的に女性の社会参画を加速していくための積極的な取組が求められています。

そこで、こども・子育て政策、そして女性活躍政策の双方について、更なる連携を図り、「少子化の克服」、「周囲のサポート体制」、そして「女性の社会参画」の3つを強力に進めていってはどうか、と考えますが、三原担当大臣のご見解をお伺いします。

まもなく令和6年が過ぎ、新しい年を迎えることとなります。

家族で新年を祝う、穏やかな元日を突然襲った能登半島地震から1年を迎えます。

さらに本年9月には、被災の傷跡の癒えない奥能登を記録的な豪雨が襲いました。

これらの災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の誠をささげます。

輪島市や珠洲市では今なお避難所生活が続いています。

重ねて政府には能登半島の復旧・復興に引き続き全力で当たっていただきますようお願い申し上げます。

石破総理は、能登半島地震や豪雨から得た教訓を踏まえるとともに、被災者の方々の声を生かした施策を実行していくために「防災庁設置準備室」において、防災庁設置に向けた着実な準備を進めていかれると述べられました。

気候変動に伴う自然災害の激甚化・頻発化が顕著となっております。これらを念頭に置いた防災・減災・国土強靱化対策が益々重要となりますので、設置に向けた準備を急ぐようお願いいたします。

同時に、平成28年の熊本地震の時に感じましたが、早急に進めるべきは一刻を争う救命救急活動や避難物資の搬入、緊急復旧、早期の復興のために不可欠な、緊急時の情報伝達手段の確保、そして被災時を想定した道路ネットワークの整備です。

その一つとして、九州の東西軸の強化につながり、災害時に安定的な輸送を確保する『命の道』となる「九州中央自動車道」の計画的かつ着実な整備の促進を強くお願いしたいと思います。

その一方、かつての公共工事の削減で体力を消耗した地方の建設業は、そこからの回復に至る前に、最近の資材価格の高騰や建設技能労働者の賃金上昇、高齢化や働き方改革に伴う人手不足などにより、厳しい環境の中に置かれています。

しかし、建設業関係の皆様の存在なしに、災害時の復旧・復興も、防災・減災・国土強靱化の加速化もありません。

これらのための予算の更なる確保とともに、命を守り、地域と国土を守る地場の建設事業者の振興にどのように取り組んでいかれるのか、石破総理のご所見をお伺いします。

地球温暖化がもたらす災いは、自然災害の激甚化・頻発化だけではありません。

農作物の成長への影響やそれに伴う需給のひっ迫と価格の上昇などのほか、過去に例がないほどの猛暑による熱中症の多発、そして蚊などの媒介生物の増加などによる感染症まん延リスクの増大なども懸念されます。

特にグローバル化が進む現代においては、衛生インフラが整っているわが国では発生しなくとも、温暖化による干ばつや洪水、あるいは水温上昇が不衛生な地域での感染症の発生頻度の増加をもたらし、それが世界中に広がるおそれもあります。

そこで、国連の持続可能な開発目標・SDGsの目標3に謳われている「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活の確保と福祉の促進」に向けて、地球温暖化がもたらす人の健康への影響、とりわけ感染症まん延リスクにどう対処していくお考えでしょうか。総理にお伺いします。

感染症の世界的な流行リスクが増していることから、わが国だけではなく、国際的に連携しながら、将来のパンデミックの予防、備え及び対応を強化していくことが必要となります。

国際的な人の移動、ものの移動がより活発になる中、一国だけで、感染症を抑えたとしても、完全にくい止めることは困難です。先進国と途上国との間で対策に格差が生じることは避けなければなりません。

新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大した際、わが国はWHOなどによるワクチンの共同購入・分配の仕組み「COVAX(コバックス)ファシリティー」に貢献し、「ワクチン・ナショナリズム」を抑制する方向で努力しましたが、一方では、ワクチンを外交上の手段として他国に影響を及ぼそうとする動きもありました。

そこで、感染症による世界的な健康危機の際、医薬品を巡り、世界で分裂と分断が進み、結果として、大勢の人の命が失われたり、安全保障上の脅威が高まったりすることがないように、現在、WHOで交渉されているパンデミックの予防、備え及び対応の強化のための国際的規範づくり、いわゆるパンデミック条約について、わが国としては、国際的な感染症対策の強化に向けて、国益を守りつつ、建設的に参加し、貢献していくことが望ましいと考えますが、総理のご所見をお伺いします。

私の質問の最後として、これからの日本の発展を担う人材と教育についてお伺いしたいと思います。

人工知能AIやビックデータ、IoTなどの急速な技術の進展により社会が激しく変化している今日では、デジタルなどの優れた専門人材がその国の成長力を左右するとも言われており、従来の文系・理系といった枠にとらわれない学び方が求められるようになっています。

しかし、わが国では、これまで、「男性は理系、女性は文系」といった固定的な考え方が存在してきたことで、科学、技術、工学、数学の領域を指すSTEM分野の卒業・修了生に占める女性の割合がOECD加盟国38カ国で最下位となっています。

理数系科目の成績については、国際的に、男女差での傾向の違いは見られず、生物学的要因や生まれつきの能力の差によるものではないこともわかっています。

固定概念にとらわれず、女性自らが進みたい、活躍したいと思う分野で学べるようにすることは大切です。

そのためには、民間企業と連携し、理工農分野における女子学生の修学、卒業後の継続的な学習と活躍機会の確保に関する支援、さらにはロールモデルによる理系の魅力の発信などの取組はもちろんのこと、そもそも周りの人々の根強い思い込みや、身近に居る「人生の先輩」からの固定的な助言など、周囲のマインドを変えていくことが必要ではないでしょうか。

そこで、わが国の成長力、国際競争力は、女性のSTEM分野への進出が左右するという思いで、石破総理には、その後押しに全力で取り組んでいただきたいと考えます。この点について、総理のご所見をお伺いして私の質問を終わります。

ありがとうございました。