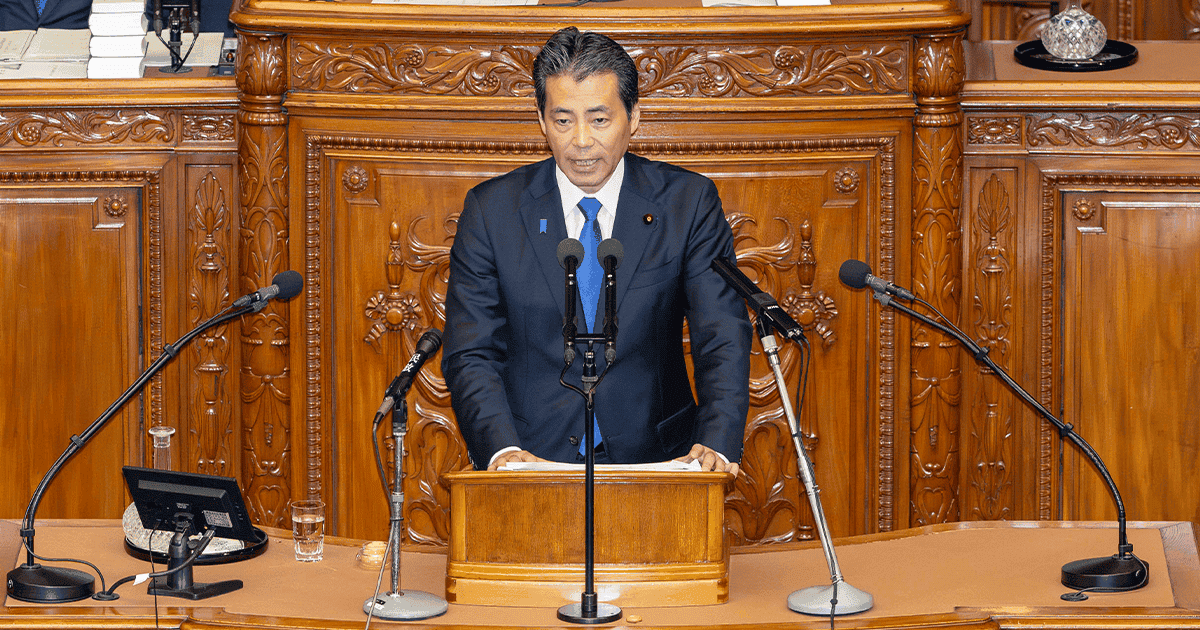

自由民主党の福田達夫です。

私は自由民主党・無所属の会を代表して、先般の石破総理の所信表明演説に対して質問いたします。

【はじめに】

我々は、今、大きな時代の転換点にあります。

3年にわたったコロナ禍は、世界中の人々の考え方を変え、国際的な産業構造の転換を加速させました。ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化は世界の分断を深めています。

その大転換の時代に、各国は、変化の先にある「新しい世界」を目指して果敢な挑戦を始めています。わが国はさらに、四半世紀続いたデフレからの脱却、そして、その過程である物価の上昇という難題に挑んでいる最中であります。

この10年以上にわたり、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体的に進めることにより、「もはやデフレではない」という状況に辿り着き、この3年は物価上昇の世界に入りました。

しかし、四半世紀に及ぶデフレ構造は、わが国全体に閉塞感をもたらし、平均賃金やGDPの伸びは、主要先進国を大きく下回っているのも事実であります。

デフレ下では、良い製品を生み出しても、高く売れず、働きが正しく評価されず、賃金も上がらず、経済も成長しない。さらにその状態が四半世紀に及んだ結果として、世界の物価・賃金との差が拡大しました。内外価格差の問題、いわゆる「安いニッポン」であります。

デフレ構造に逆戻りするわけにはいかない。このことを改めて社会の共通認識としなければなりません。

そのことをまず申し上げた上で、石破政権の、内外の諸課題に対する基本姿勢について質問いたします。

【物価高対策】

総理、今、何より重要なのは、ひたむきに働く方々の頑張りが正しく評価され、給料が上がり続ける、当たり前の安心社会を取り戻すことではないでしょうか。

それを実現するまでの間、物価高が国民生活や事業活動を脅かすことがないよう、これまでも累次の負担軽減策を講じてきました。先般閣議決定された経済対策にも、具体的な政策メニューが盛り込まれましたが、国民の皆様がイメージできるような説明を、総理から頂きたいと思います。

【賃上げ】

短期的には、足元の不安を払拭するための支援は必要です。しかし、「上がり続ける給料」だけが、中長期的な答えです。

10年以上にわたる経済再生に向けた取り組みによって、株価は歴史的な高値水準、雇用者数は過去最高を更新、33年ぶりとなる大幅な賃上げや、過去最大となる設備投資など、成長と分配の好循環の機運は生まれ始めています。

ただし、輸入インフレが始まった2021年から考えれば、消費者物価はこの3年間で約10%上昇。生活関連物資に限れば約20%上昇しています。

一方、賃金の引き上げ幅は約8%。まだまだ賃金の引き上げ幅は「上がり負け」している状態です。

また、景気の状況も、産業ごと、地域ごとにまだら模様となっています。

私は地元群馬において、金融関係者、企業調査、労務の専門家、スーパーや家電など小売業の社長さんなどに、四半期ごとに一堂に会していただく、「群馬景気定点観測」を行っています。

そこで気が付くのは、どの視点からも、地域のキャッシュフロー圧力が弱まっているという事実です。

例えば、スーパーでの買い物するお客様の、一日当たりの支払額は、このところ伸びなくなってきています。物価上昇は落ち着いてきたとはいえ止まったわけではありませんから、家計が生活防衛に入っていることが伺えます。

他方で統計を見ると、久しぶりに家計の貯蓄率が増加しています。これからも物価が上昇し続けることを予想しての備えでありましょう。

しかし、インフレの世界では、今日の100円は明日には98円に価値が下落してしまいます。経済学は、「経済的利益を最大化しようとする」ホモ・エコノミクスを前提として構築されていますが、30年にわたるデフレ環境下でデフレ経済しか経験していない、特に現在50代以下の人は、デフレ環境に合わせて縮少的に合理的な行動をとる、ホモ・「デフレ」エコノミクスとなってしまっているのではないか。

2021年の物価上昇局面の当初より、わが党の中では、「物価上昇をテコにしてでもデフレからの完全脱却を求める」という議論を進めていました。デフレに最適化した日本人の縮少均衡的な行動様式を変容させる。すなわち、日本社会の常識を変えることこそが、経済対策が効果を発揮させるための大前提です。

来年以降も「物価は上がっても賃金も上がる」安心感を、最低でも3年は持続させる環境を作り出し、人々のデフレマインドの軛を断ち切り、社会常識を転換させることこそが、現在の政治の最重要課題と考えますが、総理の考えを伺います。

【中小企業の賃上げ】

「最低賃金を、全国単純平均で2,000円を目指せないか」

2016年。今から8年前の或る政府高官の、このような投げかけを受けて、総理補佐官の一人とともに動き始めたのが、雇用の7割を担う中小企業・小規模事業者群に、賃上げの原資を確保するための政策、「価格転嫁の促進」の始まりでした。

それに先立つ2014年。わが党の中小企業・小規模事業者政策調査会の提言書において、「大企業の利益を、従業員や取引先企業への賃金、適正な取引価格の還元をさせる仕組みの必要性」に言及しており、2016年9月には下請Gメンによる調査もスタート。官邸が関係省庁連絡会議を設置してからは、動きはさらに活発化し、その後8年にわたり、中小企業庁や公正取引委員会とともに、さまざまな環境整備を重ねてきました。

「型」の保管手数料の有料化、約束手形の支払いサイト決済期限の短縮と、利用の廃止、手形取引サイトの短縮。そして昨年2月からは、アンケートに基づく、「価格転嫁に後ろ向きな企業の社名公表」にまで踏み切り、「価格転嫁」が「非常識なことではない」ところまでは着実に進んできました。

しかし、少なくとも全国約350万社を超える中小企業・小規模事業者群が、賃上げを持続的にできるような「面的な広がり」を実現するところまでは、達成できていないことも事実です。

中小企業の価格転嫁率は、最新の調査でも49.7%にとどまっており、全く転嫁できなかった企業も2割。転嫁できていても十分ではない企業も多い状況です。

中小企業・小規模事業者群の価格転嫁は、賃上げを持続可能なものにするのみならず、デフレから完全脱却するためにも、地域に暮らす人々を養う力を再生するためにも、カギとなる取り組みです。

現在それを進めるのはそれぞれ200人の職員を抱える中小企業庁と公正取引委員会、そして約300人の下請けGメンです。これまでも確かな効果を上げてきましたが、全国家的課題の解決に対しては限界があります。本来、地域に暮らす人々の生活に、より責任を負うべき地方自治体を、「中小企業の賃上げ、取引適正化」という大切なミッションの担い手に巻き込むことや、価格形成への公的機関の関与の仕方に留意の必要はあるものの、持続的な食料供給を可能とする価格形成の仕組みを構築することなども必要と考えますが、構造的な価格転嫁の実現に向けた取組について、総理のご所見を伺います。

また、やりがいや所得向上等の観点から「もっと働きたい」、仕事を通じて成長したい、自己研鑽や技能伝承・研修のために勤務時間以外の時間を使いたい、とのお声を多く頂きます。そのような方々にとっての「働き方改革」の位置付けを、あくまでも労働者の健康をしっかり確認することを前提に、再検討する必要があると考えますが、総理のご所見を伺います。

【賃上げに向けた政治の取組み】

昨年、岸田政権では、医療・介護・福祉分野で、今年度に2.5%、来年度に2%の賃上げを目指す方針を決定し、処遇改善に向けた診療報酬・介護報酬の改定が行われました。

公務員の給与も、昨年には30年ぶりの高水準となる引上げが行われ、今年の人事院勧告では、過去最大の引き上げ幅が示されました。

また、公立学校教員の処遇改善についても、わが党内で2年前から議論され、この年末の予算編成に向け具体化が行われておりますが、給与の引き上げが実現できれば、実に50年ぶりとなります。

このように、政治が実現可能な分野で率先して賃上げに向けた環境整備に取り組んで参りました。

持続的な賃上げの実現に向け、まず政治が賃上げに取り組み、好循環の流れを加速させていくことが重要と考えますが、総理のご所見を伺います。

【年収の壁】

経済の好循環において最も重要なのは、国民の皆さんに、所得や賃金が増えたと「実感」していただくことです。

しかしながら、いわゆる「年収の壁」があることによって、賃金が上がったにもかかわらず、就業調整を行おうと考えている方が、多くいらっしゃることが、改めて指摘されています。

岸田政権で既に、昨年から「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施していますが、制度のさらなる見直しが急務であります。

総理は先の所信表明演説において、『引き上げ』について言及されました。詳細については、自民党、公明党、そして国民民主党の三党で議論が行われている最中でありますが、「年収103万円の壁」の引き上げについて、どのように取り組むのか、総理から国民の皆様にお伝え頂ければと存じます。

【投資】

成長型の経済へ移行し、好循環を実現させるためには、積極的な投資も不可欠です。

石破政権では、国内のAIや半導体産業を下支えするため、新たに公的支援を行う枠組みを設け、今後10年間で50兆円を超える官民投資につなげる方針を掲げています。

AIや半導体の活用が、日本社会の隅々まで行き渡る「当たり前のこと」になれば、生活の利便性を高め、地域の社会課題を解決することを通じ、地域に棲まう普通の方々にも恩恵が及ぶことになります。

わが国は課題先進国です。現在のわが国が生み出す社会課題の解決力は、将来、アジアなどの諸外国においても活用することができます。岸田総理の掲げた「新しい資本主義」の要諦であったと理解しています。

そうした将来の稼ぎをつくり、日本人の新しい挑戦の場をつくる意味でも、投資を「コスト」ではなく「成長のチャンス」と捉え、このチャンスを、官民協同で積極的に活かしていくことが、国民の安心・安全、日本経済の持続的な成長、そして人々の新しい活躍の場づくりであると信じますが、総理のご所見を伺います。

【外交】

次に外交、安全保障政策について伺います。

国際社会では、ロシアによるウクライナ侵略の長期化やイスラエル・パレスチナ情勢の急激な悪化などの「力による現状の変更」や、自国中心主義的な動きが目立つようになっています。

一方で、グローバル・サウスの台頭や、コロナ禍を経た価値観の変化などが急速に進んでいます。

世界は、冷戦後、米国一強の時代を経て、新たな局面を迎えようとしています。

その中で、一時期は「ジャパンパッシング」とまで言われた日本は、国際的な発言力を恢復して来ました。2016年に安倍総理が掲げた「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」という概念はこの新たな局面に新機軸を打ち出すものであり、事前の綿密な準備もあって世界からも受け入れられました。これを引き継いだ岸田総理が取りまとめた「G7広島サミット」のコミュニケは、日本が主導したこのFOIPという地域枠組みが基調となる初めてのものとなりました。

さらに岸田総理は、エネルギーや気候変動と言った複合的な変化を真正面から受け止めた、アジア太平洋地域の新しい取り組みとして、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想を打ち出しました。

世界の形が変わり、価値観が変わり、相対的な国力バランスも変わる中だからこそ、わが国は、恢復した国際的な発言力に載せて、国際社会の結束を高め、米国や欧州各国との協調を高めるとともに、特にアセアン諸国との関係を一段と強化すべきと考えますが、総理のご所見を伺います。

【防衛力強化】

わが国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく、複雑な状況にあります。

政府は一昨年、わが国の防衛力を抜本的に強化するため、新たな国家安全保障戦略などを策定しました。石破政権では、わが国防衛力の最大の基盤は自衛官であるとの認識の下、処遇改善や人材育成の強化など、必要な態勢整備に向けた議論を行なっていると承知しています。

国民の命や暮らしを守り抜く、総合的な防衛体制の構築は急務です。リスクが多様化する中で、厳しい安全保障環境を踏まえ、国民の安心・安全に資する防衛力の強化、特に自衛官の処遇・勤務環境の改善に向けた総理のご所見を伺います。

【経済安保】

サプライチェーンや技術開発、情報保全など、経済分野における安全保障の強化は喫緊かつ重要な課題です。わが党は、2020年から経済安全保障の具体的な議論を始めており、「経済安全保障推進法」の制定や、セキュリティ・クリアランス制度導入に向けた法整備など、様々な提言を行いながら、政府・与党一体でのわが国の経済安全保障の確保・強化に向けた取組みを進めて参りました。

一方で、サイバー攻撃をはじめ、わが国の経済安全保障を揺るがす事案はますます巧妙化し、我々の経済社会システムに大きな影響を及ぼしています。様々な脅威から国家国民を守り抜くためには、常に時代を先取りし、先手先手で、万全の備えを講じていかなければなりません。

いわゆる「能動的サイバー防御」に向けた体制整備など、今後、経済安全保障のさらなる強化が必要と考えますが、総理のご所見を伺います。

【食料安保】

「農業は国の基」です。

私は自民党の農産物輸出促進対策委員長として、「稼げる農業」という概念を掲げました。

食料安全保障は、国民に食が届くだけで終わりではありません。「届ける」こと「続けられる」体制を作ることが必要です。国内で食を作り、加工し、運び、安全に販売する。それぞれの役割を担う人々のつながりである「食料システム」全体に、利益が回り続け、持続的に「稼ぐ」ことができて初めて、「届ける」ことを「続けることができる」。そのような体制を構築するのが、本当の意味の「食料安全保障」である、と考えるからです。

日本の食の水準は、世界的に見ても高い。農産物も、加工品も、そして外食店で供される品々も、そのまま海外に持って行っても、高く評価される品質があります。しかしそれを「続ける」ための経営力が、良いものを創り出す力ほどには、十分でないと感じています。

政府は、先の通常国会で、農政の憲法と言われる「食料・農業・農村基本法」を改正し、農産物や資材の安定的な輸入や、スマート技術を活用した生産性の向上など、食料安全保障の確保に向けた取り組みを強化しました。

また日本が、アジアモンスーン地域の食料生産をリードする、意欲的な枠組み、「みどりの食料システム戦略」も打ち出しています。

わが国の食料供給の総合力を高め、さらには世界にも貢献できる食料システム構築に向けた、総理のお考えを伺います。

【エネルギー安保】

必要十分なエネルギーを継続的に確保することは、国民生活や社会経済活動にとって極めて重要です。しかしながら、わが国のエネルギー自給率は13%。資源国ロシアによるウクライナ侵略や、中東情勢の不安定化を受け、エネルギー供給への不安も高まっています。

わが国の電力需要は、AIやデータセンターの普及・発展に伴って、2050年までに40%増えるとも言われており、安定的なエネルギーの確保は、まさに重要な国家課題です。現在、第7次エネルギー基本計画の策定に向けた議論が行われていますが、今後のわが国のエネルギー政策をどのように進めていくお考えか。特に、新規制基準に適合すると認められた原発は、安全性の確保を最優先に、地元自治体の理解を得られたところから再稼働を進めていくべきだと考えますが、総理のご所見を伺います。

【防災・減災】

近年、気象災害が激甚化・頻発化しています。今年の夏も、全国各地で災害級の猛暑や線状降水帯による豪雨被害が相次ぎました。また、南海トラフ地震や首都直下地震など、巨大地震が発生する可能性も強く指摘されています。我々は、「100年に一度」と言われてきた大きな災害が、今や「いつ・どこでも」発生し得るという現実と向き合い、国民の命や暮らしを守り抜く体制を早急に整えなければなりません。

自然災害をなくすことはできません。しかし、被害を二次被害を含め、被害を最小限に食い止めることはできるはずです。災害対応の司令塔機能を担う「防災庁」の設置を表明された総理に、防災・減災に向けたご所見を伺います。

【希望ある地方創生】

今年は、地方創生の取組みが本格的に始まってから10年となります。

「地方の元気なくして、日本の再生なし。」

地域の活性化は、活力ある日本社会の再生の基盤となります。

国家的には2060年に一億人程度の人口の維持を、地域的には多様性ある人を活かす社会をどれだけ多く創れるか、地方創生はこの2つの同時実現を目指す、息の長い取り組みであります。

その取り組みは、たゆまぬ継続を基本に、「日本は世界に先駆けて人口減少・少子高齢化と向き合う課題先進国である」という「健全な危機感の共有」の上に、「将来の創造」を目指す、前向きな意識を持ち、誰一人取り残さない社会の実現を目指す、「希望としての地方創生」であるべきです。

また、地方創生の視点は、国内における「東京と地方」のバランスとして捉える傾向が強いですが、豊かさのみならず、「世界と伍する地方社会を取り戻す」との視点も強く持つべきです。東京との「ゼロサム」的思考や国内の横並び思考にあまりに拘泥することで、世界が大胆な挑戦で目覚ましく変化している事実を見落としてはなりません。

初代担当大臣として地方創生の推進に尽力されて来られた総理に、地方創生2.0に向けた基本姿勢や理念をお伺いします。

【政治改革】

これらの歴史的な仕事を果たすためにも、政治は国民の信を必要とします。

政治への信頼なくして、政策だけでなく、政治そのものを前に進めることはできません。そのために我々は、政治資金や政治制度が、国民の皆様が納得し、共感していただけるものとなるよう、不断の改革を行なって参ります。

信頼を得られる政治基盤を構築するための責任政党としての役割をどう考えるか。政治のあるべき姿、その中で政党の役割とは何か。その上で、政治改革の実現に向けた総理の決意を伺います。

【おわりに】

継続的に賃金が増えることで、先行きが見通せ、生活に対する安心が育まれ、働けば報われると実感できる社会。

新しい挑戦の一歩を踏み出そうという意欲が生まれ、こうしたマインドが地方や中小企業・小規模事業者にまで浸透するような社会。

「現在の安心」が、人々の心に「将来の希望」を生み出す社会。

国民お一人おひとりが、新たな時代に応えて、新たな役割を身に付け、それがきちんと評価されていると実感できる社会。

政治の役割は、成長戦略や経済対策をつくることだけではない。

その先の「社会」創りであることは言を俟ちません。

足元の難局に打ち克ち、世界的な変化の時代だからこそつかめるチャンスを逃さず、さらなる飛翔を目指す。わが国は一層成長できるという希望を取り戻すことが、デフレ脱却の向こうにある目標であり、政治はそのために、常に国民と共にあり続ける。

このことを申し上げ、質問を終わります。