インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷や偽・誤情報等に対処するための情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)が施行されてから半年が経過しました。同法の施行状況や官民連携で取り組んでいる対策をまとめました。

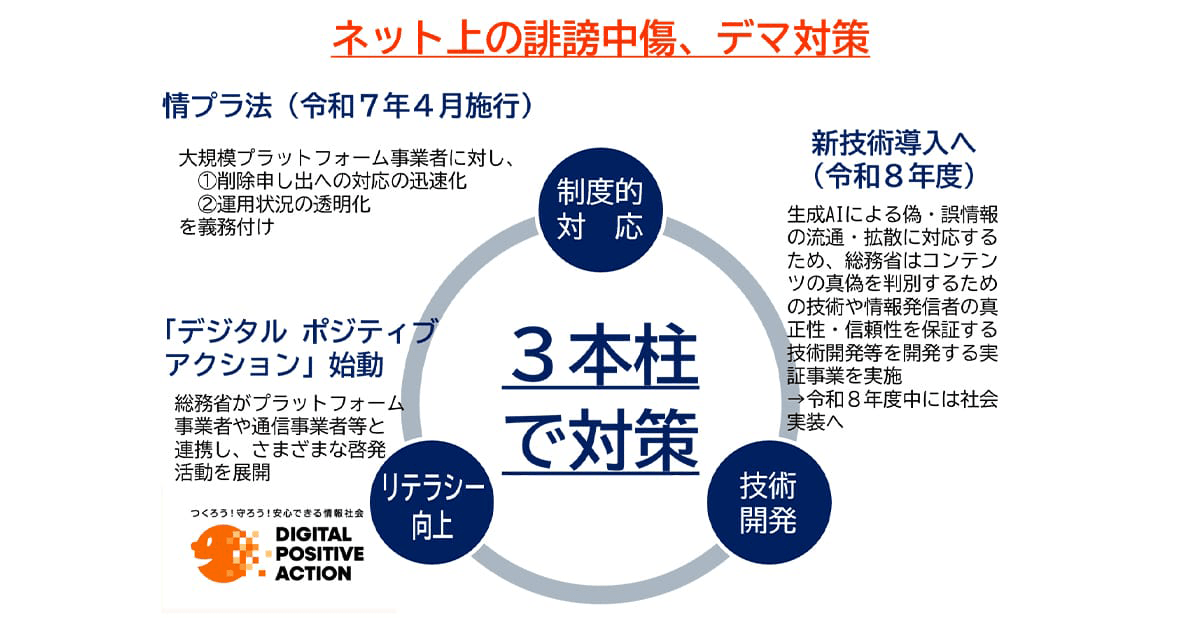

3本柱で対応

3本柱で対応する誹謗中傷、デマ対策

近年インターネット上で、誹謗中傷に当たる投稿が右肩上がりで増加しています。生成AI(人工知能)を悪用して作成した著名人の動画(ディープフェイク動画)やなりすまし広告による被害も相次いでいます。

党情報通信戦略調査会(会長・野田聖子衆院議員)では今年2月、インターネット上の違法・有害情報に対処するための緊急提言を取りまとめ、情プラ法等の必要な制度整備を政府に求めました。

提言を受け、政府では4月に施行した情プラ法による「制度的対応」と、「ユーザーのリテラシー向上」「技術開発」の3本柱で対策を進めています。

同法は、YouTubeやX、Instagram等を運営する大規模プラットフォーム事業者に対し、投稿の削除申し出窓口の設置や手続きの整備、申し出に対する判断・通知の対応を迅速(じんそく)化すること等を義務化しました。

総務省は今年1月から官民連携プロジェクトの「デジタル ポジティブ アクション」を始動。ユーザーのリテラシー向上を図るさまざまな啓発活動を展開しています。

また同省はコンテンツの真偽を判別するための技術や情報発信者の真正性・信頼性を保証する技術を開発する企業等への支援を実施。来年度には、・・・