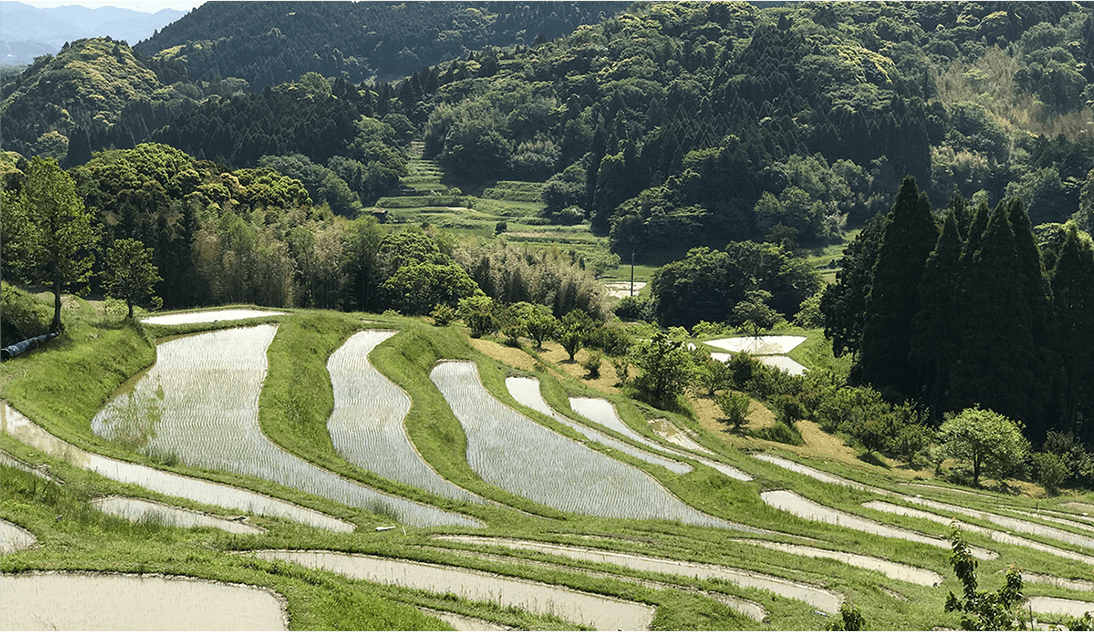

棚田は観光コンテンツとしても有効で、美しい景観は地域振興の核となる存在(写真は千葉県鴨川市の「大山千枚田」)

日本の伝統「棚田」は国民共通の財産

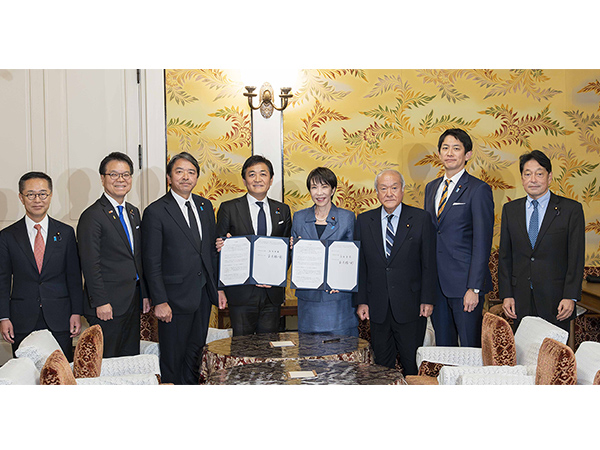

令和元年に議員立法で成立した棚田地域振興法の期限を5年延長する同法改正案が3月21日の衆院本会議で可決し、参院に送付されました。貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の多面的機能の維持を図るため、わが党は議員立法を主導する等、棚田地域を守る施策を着実に推進しています。

山の斜面や谷間の傾斜地に階段状に作られた水田のことを「棚田」と称します。その歴史は古く、6世紀から7世紀前半の飛鳥時代以前の古墳時代には出現していたと考えられ、「棚田」という言葉は室町時代前期の1406(応永13)年の文書にも記述があります。

棚田は歴史的価値や文化、美しい景観、教育、国土保全といった多面的な機能を有しており、農業生産活動を主体としつつ、地域住民等の共同活動によって守られている国民共通の財産です。しかし、地形的に生産条件が悪いことから、棚田の維持には多大なコストがかかるのが実情です。人口減少や高齢化によって担い手不足が進み、全国各地で棚田が荒廃の危機に直面していることから、わが党は令和元年に棚田地域振興法を議員立法で制定。棚田を核とした地域振興を通じ、関係者が一体となって棚田を将来にわたり継承する考えの下、同法をまとめました。

改正案ではその期限を令和12年3月末まで5年間延長し、担い手不足に対応するため、二地域居住促進法の「特定居住促進計画」と調和を図る規定を設けます。