昨年の通常国会で成立した食料供給困難事態対策法(対策法)は4月1日に施行予定です。同法を巡って、SNS等で「食料が配給制になる」といった誤解が広がっています。不測時に備える「食料安全保障法制」とも言うべき同法は、食料が大幅に不足するような不測の事態を想定した法制度で、食料生産・流通が直ちに変化する内容ではありません。

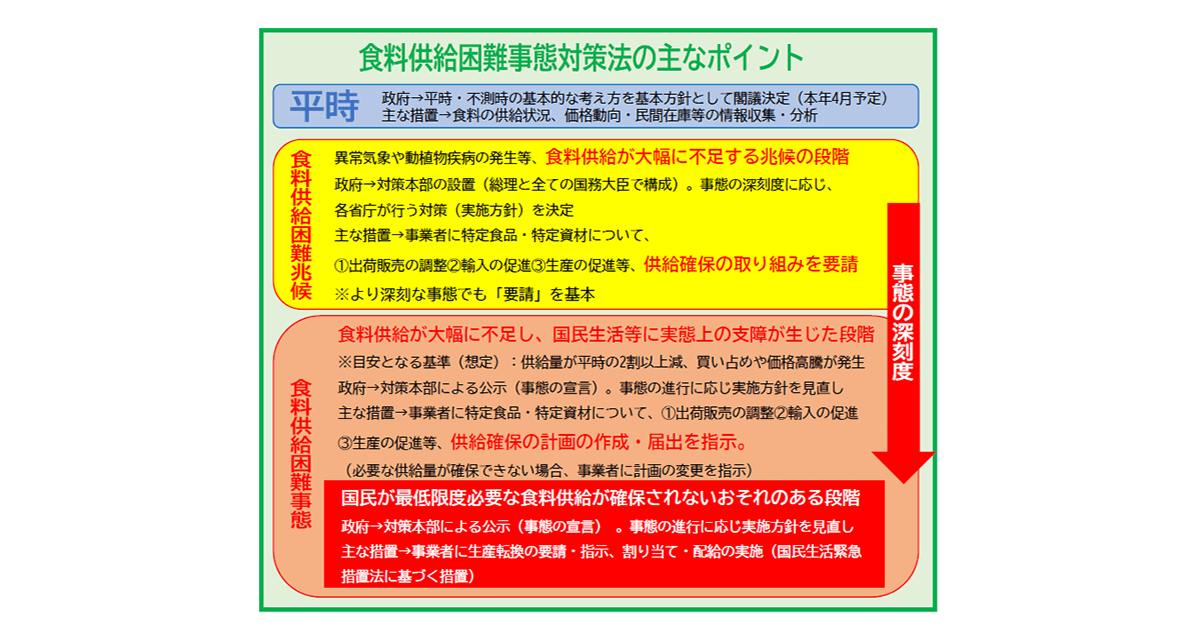

食料供給困難事態対策法の主なポイント

- 食料供給困難事態対策法制定の経緯は?

- 不測の事態に備え、食料不足の兆候の段階から政府全体で取り組むためです

わが国の「食」は多くが輸入に頼っています。生産に必要な肥料や飼料、エネルギーも輸入に頼っています。気候変動や感染症の流行によるサプライチェーンの混乱、国際紛争等による国際情勢の不安定化といった有事の際に、国民の食料を確保するための取り組みを政府全体で行う法的枠組みがこれまでありませんでした。対策法は国民生活や国民経済にとって重要な食料の供給が大幅に不足する兆候の段階から政府一体となって対処するためのものです。

同法はそのような緊急時の対応を定めたものですが、平時から輸入に過度に依存しない食料供給体制を確保するために、政府与党では肥料や飼料の国産化等を進めています。こうした取り組みは同法とは別に進めているものです。

- 対策法が発動することはあるのですか

- 「不測の事態」に備える法律」。「おそれ段階」はほぼ想定されません。

対策法は「食料供給困難兆候」と「食料供給困難事態」に分けて政府の取り組みを定めています。困難事態よりもさらに深刻化すると「国民が最低限必要な食料供給が確保されないおそれのある段階」(おそれ段階)を政府の対策本部が宣言します。

具体的な基準は4月に決定する基本方針で定めることとなりますが、この「おそれ段階」は供給カロリーが摂取カロリーを下回る場合で、かつ、国民1人当たり1850キロカロリーを下回る供給量しか確保されない状況です。令和6年の状況は、供給カロリーが摂取カロリーを約300キロカロリー上回っており、また、国民1人当たりのカロリー摂取量は1877キロカロリーとなっています。供給量は約300キロカロリー上回っています。戦後、日本で「おそれ段階」にまで食料供給が極端に少なかったことはありません。同法はまさに「不測の事態」に備えるものです。

- 農家に増産を強制し、従わなければ罰金も?

- 違います。生産者への要請が基本で、罰則は他の法律と同様です

この法律では「食料供給困難兆候」と「食料供給困難事態」に分けて政府の取り組みを定めています。まず、食料供給困難兆候においては、一定規模以上の輸入業者や出荷販売事業者、生産者等の事業者に対し、供給確保の自主的な取組を促す要請を行います。

この要請を行ってもなお事態の解消が困難と見込まれる場合に限って、政府が食料供給困難事態を宣言し、国として供給量を把握するため、必要に応じて、供給確保のために最低限必要な範囲で、一定規模以上の事業者に限定して計画の作成・届出の指示を行います。本計画の届出がない場合には20万円以下の罰金を課すことになりますが、国民生活安定緊急措置法等にも同様の規定があり、「厳しすぎる」との指摘は当たりません。このように、要請や指示は供給確保のために最低限必要な範囲で一定規模以上の生産者等に限定して行うものです。

また、計画も、事業者にとってできる範囲のものでよいため、必ずしも増産するものである必要はなく、花や畜産の生産者に、コメ等の生産を求めるものでもありません。仮に届け出た計画通り生産できなくても罰則はありません。

- 法律が施行されると直ちに食料が配給制になる?

- 違います。配給制になるというのは全くの誤解です

さらに事態が深刻化し、「おそれ段階」となった際には、割当てや配給を行うことも想定されますが、これは既存の国民生活安定緊急措置法等に基づく措置で、対策法で新たに定められたものではありません。そのため、同法施行により「直ちに配給制になる」というのは全くの誤解です。

現在、コメをはじめ食料品価格が上昇していますが、この法律は、国民に食料が供給できるようその量の確保を主眼としています。過度な価格の上昇への対策は、政府与党として別途適切な措置を行っていきます。