わが国の長年の商慣習として存在する約束手形。現金化まで数十日待たざるを得ない約束手形の代金受取は、受注者にとって資金繰りの面で大きな負担となっています。中小企業庁と公正取引委員会は下請法の運用ルールを変更。令和6年11月以降、交付から満期日までの期間(手形サイト)が60日を超える約束手形、電子記録債権、一括決済方式は、行政指導の対象としました。政府与党では令和8年に約束手形による取引廃止に向け、下請法改正の検討を行っています。

手形取引ルール見直しのイメージ

手形とは、特定の期日に決められた金額を支払うことを約束する有価証券。わが国では江戸時代から商習慣として存在し、明治期以降に制度や法の整備が進められ、支払い手段として確立・普及してきました。日本、韓国、中国等、世界でも限られた地域でしか見られない商習慣です。

手形を振り出すことで、取引先への支払が一定期間猶予されることから、発注側の資金繰り負担を軽減する手段として用いられ、高度成長期には企業の資金需要に銀行融資が追い付かない発注側企業の資金不足を補うため、盛んに使われてきました。

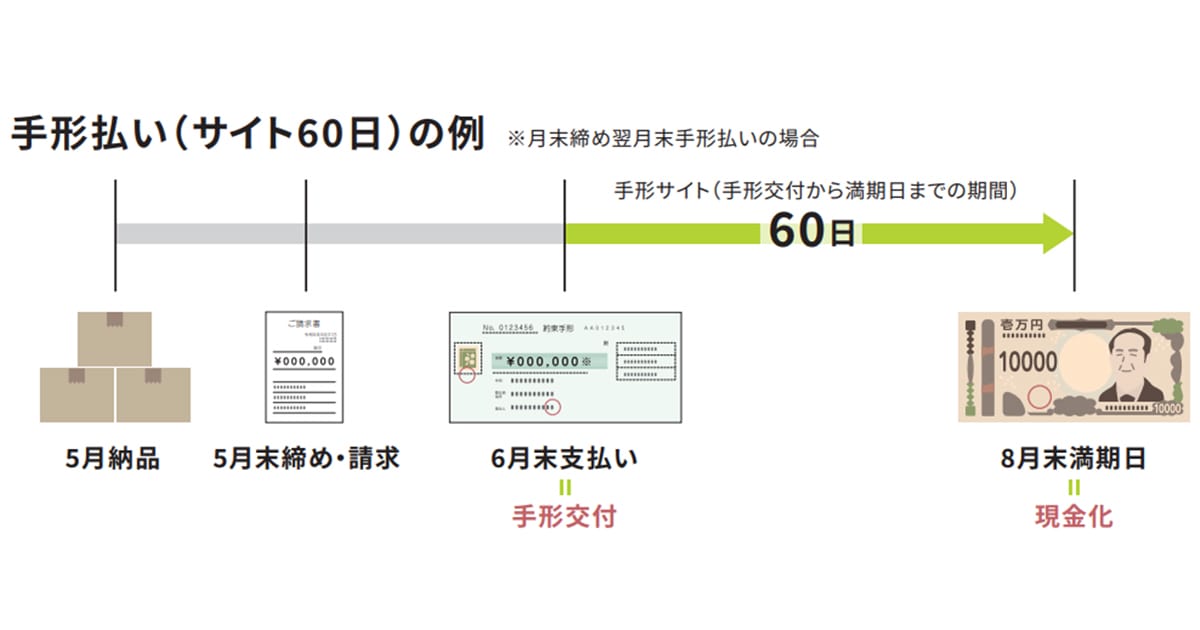

手形取引は発注側にメリットがある一方、受注する企業にとっては、現金化まで一定の期間を要することから、資金繰りの負担となっている実態があります。そこで、中小企業庁と公正取引委員会では手形が交付されてから実際に現金が入ってくるまでの期間(手形サイト)を60日以内とするよう下請法の運用ルールを変更し、昨年11月以降、60日以内ルールの順守徹底を求めています。

これまで「繊維業は90日以内、その他の業種は120日以内」といった慣行を改め、長期間にわたって支払いを猶予されることで、事実上、下請企業に資金繰りのしわ寄せが及ぶ弊害を軽減し、国際的観点からも日本のビジネス環境を魅力あるものに整備していく狙いもあります。

約束手形廃止へ下請法改正を

政府は令和3年6月に閣議決定した「成長戦略実行計画」で「5年以内の約束手形の利用の廃止」を打ち出しています。わが党も昨年5月に政務調査会が取りまとめた「構造的な価格転嫁の実現に向けた提言」の中で、約束手形について「下請法では認めない方向で検討すべきで、利用の廃止に向けたプロセスをロードマップとして示せるよう、検討を進めるべき」と政府に求めています。

政府与党では通常国会で下請法改正案の成立を目指しています。同法の見直しを議論している公正取引委員会・中小企業庁の有識者会議がまとめた報告書にも約束手形を使った支払いを禁止することが盛り込まれました。

大企業と中小企業が適切なパートナーシップの下、サプライチェーン全体で価格転嫁が進められることは、持続的・構造的な賃上げが中小・小規模事業者に広めていくために必要不可欠です。

わが党は「物価も賃金も上がる経済社会」を実現するため、中小企業における賃上げ・価格転嫁を後押しする政策を進めていきます。