鯨とともに生きる

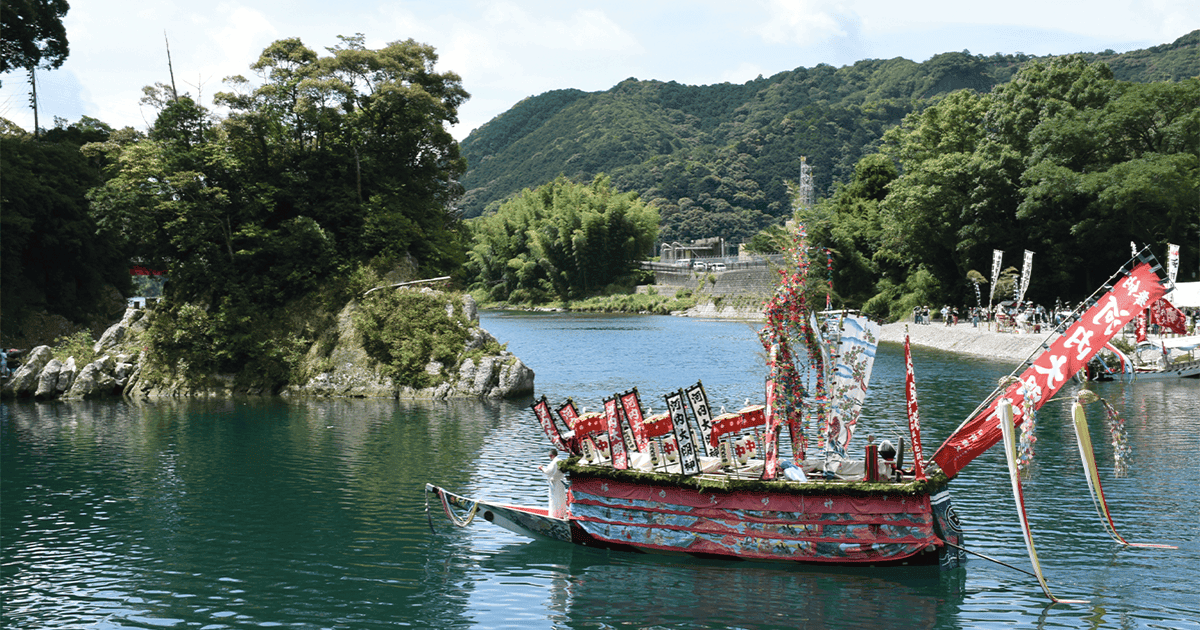

捕鯨で栄えた歴史を伝える河内祭の「御舟行事」。国の重要無形民俗文化財

紀伊半島の南東部、黒潮が流れる熊野灘は、鯨の回遊ルートとして知られる。その沿岸に住む人々は古くから鯨を大切にし、ともに生きてきた。江戸時代初期には、組織的な古式捕鯨(網で鯨の動きを止め、銛(もり)を打つ漁法)が始まり、一大産業に発展。地域経済を潤してきた。捕鯨は今も続けられ、和歌山県新宮市・那智勝浦町・太地町・串本町では鯨にまつわる祭りや伝統芸能、食等が伝承され、「鯨とともに生きる」捕鯨文化が息づいている。

古式捕鯨の発祥地域を支える一大産業に

古(いにしえ)より日本人は、鯨を漁業神「えびす」として崇(あが)めてきた。「寄り鯨の到来で七浦が潤う」(浅瀬に迷い込んだ鯨一頭で7つの漁村の暮らしが潤う)と言われ、人々は時折浜辺に打ち寄せられる海からの恵みに感謝し、鯨の肉は食料に、そして皮や骨、ヒゲ等は生活用品にする等、余すところなく活用していた。