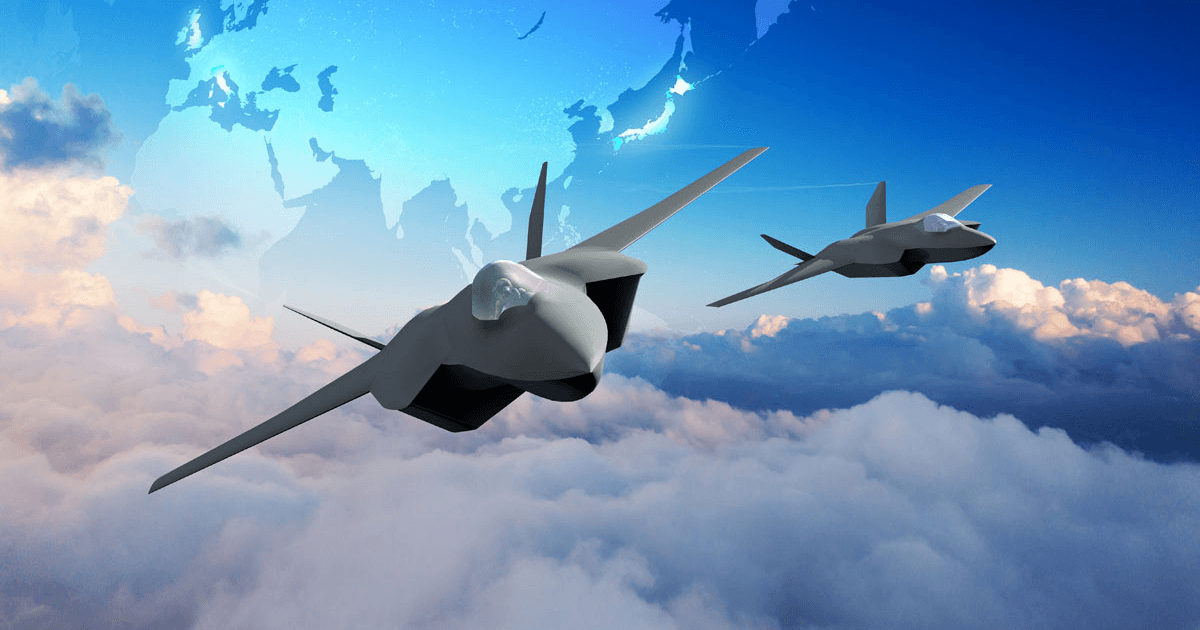

日英伊3カ国首脳は昨年12月、「グローバル戦闘航空プログラムに関する共同首脳声明」を発出。2035年までに次期戦闘機を共同開発するという壮大な事業を発表しました。共同開発を通じ、長年にわたる3カ国の防衛協力を一層拡大するとともに、同プログラムを通じた協力関係が、今後数十年にわたって世界の安全、安定および繁栄に貢献することが期待されます。

次期戦闘機のイメージ(防衛省ホームページより)

「航空優勢」確保が不可欠

戦闘機の役割は「航空優勢」を確保することです。航空優勢とは、武力攻撃が発生した場合に、味方の航空機が大規模な妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態のことであり、これを確保することにより、その空域下で海上作戦や陸上作戦の効果的な遂行が可能となります。

仮に、航空優勢を失えば、敵の航空機やミサイル等により、飛行中の航空機をはじめ、地上ミサイル部隊や航行中のイージス艦、さらには港湾や飛行場も攻撃を受け、艦船や航空機の運用自体が困難となります。

航空優勢の確保はわが国を防衛するための諸作戦を実施する上での大前提であり、わが国の防衛にとって不可欠です。

戦闘機同士の戦い方(空対空戦闘)は、ミサイル技術や情報共有のためのネットワーク技術の進展等により大きく変化しています。

近距離(目視範囲内)で格闘戦を行う戦い方(第1・2世代戦闘機、1960年まで)から、目視できない遠方からミサイルを発射・回避し合う戦い方(第3・4世代戦闘機、1960年から2000年)が主流になった後、現在は、相手のレーダー等から探知されにくくするステルス性や多数の高度なセンサーと情報処理能力が重要となっています(第5世代戦闘機)。世代の違う戦闘機間の戦闘では、新世代機が圧倒的に優位と言われています。