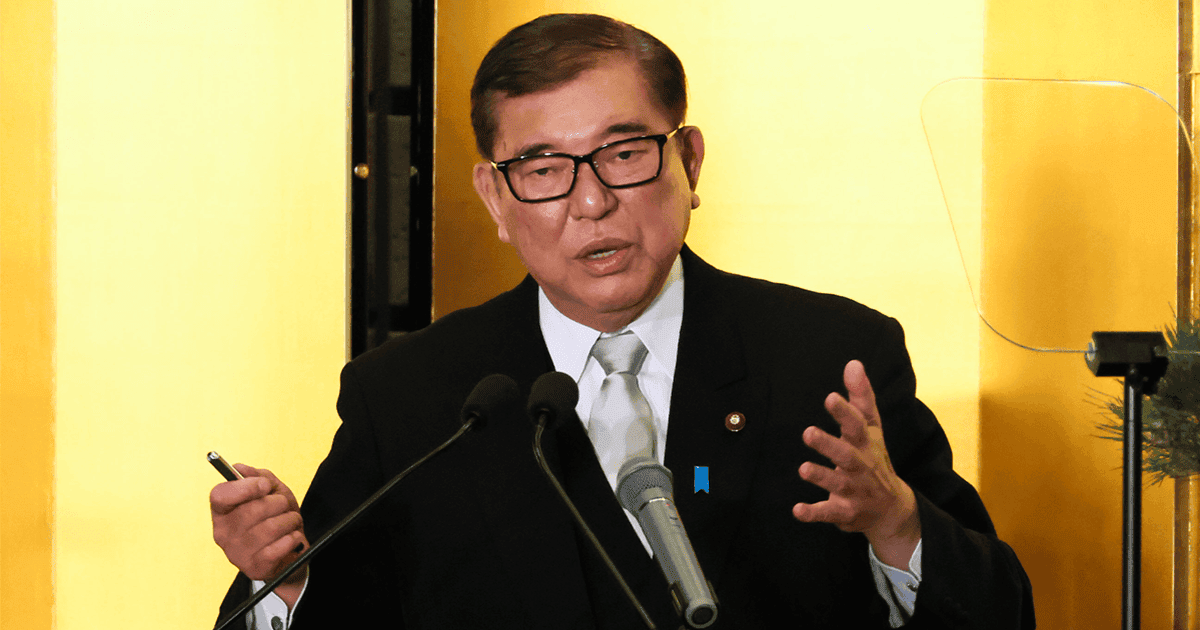

会見を行う石破総理

皆様、明けましておめでとうございます。

先ほど伊勢神宮を参拝し、本年が全ての皆様にとって、平和で、安全で、実り多い1年となりますようにお祈りをいたしてまいりました。

本年、令和7年は、戦後80年の節目の年に当たります。改めて、平和について、そして、平和国家日本の在り方について、国民の皆様と共に考える年にしていきたい、そのような思いを強くいたしたところであります。戦後80年に当たり、民主主義についても改めて考える年としていきたいと思っております。

昨年の総選挙の結果、厳しい御審判を頂き、約30年ぶりとなります少数与党となりましたが、比較第一党として、我が自由民主党は、公明党と共に国政をお預かりする立場から、現在、そして、次の世代の国民の皆様に対して責任を持つ、責任与党でなければなりません。当然のことであります。

一方で、党派を超えた合意形成を図るためには、野党の皆様方にも、これまで以上に責任を共有していただくことが求められていると存じます。それぞれが責任ある立場で議論を尽くし、国民の皆様方の納得と共感が得られるように努めることが必要だと考えます。

国政の大本について、常時率直に議論をかわし、ひたすらに国民全体の福祉をのみ念じて国政の方向を定める。正に、石橋湛山(たんざん)元総理が昭和32年2月の国会の施政方針演説において述べられた言葉のとおり、与野党の議論が日本の未来をつくっていく、その自覚を持ち、一人一人の政治家が国民の皆様のため、諸課題に真摯に全力で向き合わねばなりません。

多様な国民の声を反映した真摯な政策協議によって、より良い成案を得るという民主主義の本来の姿に立って、新たな一歩を国民の皆様方と共に踏み出してまいりたいと考えております。そのためにも、民主主義をどのように支えるか、この議論が重要であります。

昨年は、政治資金に関しまして、総選挙後に私が表明いたしました政策活動費の廃止、旧文通費の公開と残金返納、第三者機関の設置について、幅広い党派を超えた議論により、年内に法制度改革まで実現することができました。企業・団体献金禁止法案につきましても、年度末に向けて真摯に議論し、成案が得られるように努めてまいります。

この問題の本質は、民主主義のコストは誰が負担するべきなのかということであります。公費による助成、企業・団体や個人からの資金、そして、政治家本人からの支出、それらのバランスはどうあるべきか。国費による助成を受け、原則として非課税であるという特別な扱いを受ける以上、それにふさわしい政党や政治団体としての規律の在り方をどのように考え、また、その規律をどのように担保していくか。与野党の枠を超えて、議論を深めていきたいと考えます。

選挙活動につきましては、昨年のいろいろな選挙で、これまで想定されなかったことが起きております。それらを踏まえた議論も必要であります。今も昔も、民主主義とは多くの意見が、健全な言論の場において闘わされてこそ成り立つものであるということは変わりません。

政治資金にしても、選挙活動にしても、重要なことは、有権者に判断材料が正しく提供されることであり、そうした正しい判断材料に基づいて、より幅広い世代に、より多くの民意が政治に適切に反映されること、これが重要であります。そのために選挙制度はどうあるべきなのか。約30年の現行選挙制度の歴史を踏まえ、この点につきましても、改めて党派を超えた検証が必要だと考えております。

戦後80年に当たり、歴史を振り返れば、我が国は、明治維新の中央集権国家体制において、富国強兵のスローガンの下で「強い日本」を目指しました。戦後、敗戦からの復興や高度経済成長期の下で「豊かな日本」 を目指しました。

「強い日本」は主に国家が主導したものでした。「豊かな日本」は主に企業が主導したものであったと思っています。そして、これからは一人一人の人たちがそれを実現する、「楽しい日本」を目指すべきだ。それは、故堺屋太一先生が最後の著書において指摘をされたことでありました。これには私も大いに共感するところであり、第三の日本、すなわち、一人一人が実現する「楽しい日本」、これを国民の皆様方と共につくり上げていきたいと考えております。

それでは、「楽しい日本」って何なんだろう。強さ、豊かさといった先人の皆さん方がつくり上げた偉大な功績の上に、世界平和の下、全ての人々が安心と安全を感じ、信じ、多様な価値観 を持つ一人一人の国民が、今日より明日は良くなる、そのように実感をし、自分の夢に挑戦し、自己実現を図っていける、互いが大切にし合う、そういう活力ある国家であると考えております。

第一の柱として、私は、「令和の日本列島改造」と位置付け、「地方創生2.0」を強力に推し進めてまいります。「強い日本」、「豊かな日本」を進めた時代に、国策として進められたとも指摘される一極集中を見直し、多様性を未来の力に、そのようにしてまいります。

これまで、田中角栄元総理の「日本列島改造論」、大平正芳元総理の「田園都市構想」、竹下登元総理の「ふるさと創生」など、多くの取組が進められてまいりました。これまでの取組を礎に、第三の日本をつくるという、この極めて重大な局面において、これを成功させなければ日本に将来はないと、そういう危機感を強く持って、この「令和の日本列島改造」を進めてまいります。

そのために、まずは、あえて言えば、官が一歩先に出るべきだと考えております。新たに創設を目指しております「防災庁」 も含め、政府機関の地方移転、国内最適立地を強力に推進してまいります。これまでの取組を検証しつつ、地方からの提案を改めて募り、順次結論を出してまいります。

もちろん、官だけでできることではありません。民による新たな動きとの連携、これを重視し、強化をしてまいります。若い方々、女性の方々に選ばれる地方、そのようにしていく観点から、スタートアップの地域での創業、都市部に立地する企業の本社機能の移転、多極分散などを実現する環境整備を積極的に進めてまいります。

男女に関する賃金格差や無意識の思い込み、最近、これはアンコンシャスバイアスと言うのだそうですが、無意識の思い込みの解消など、若い方々、女性の方々、そういう方々が働きやすい職場づくり、地域づくりに官民一体となって取り組んでまいります。

民の力をいかし、世界的にも大きな潜在力を持つ農林水産業や観光産業などのスマート化を徹底的に推し進め、もうかる産業にいたしてまいります。食料安全保障の観点からも、農林水産物の輸出をさらに促進をしてまいります。

交通や医療・介護などの地方の暮らしを支える生活インフラにつきましても、官民でAI(人工知能)、デジタル技術などを活用し、その機能の維持・強化を図ってまいります。

いわゆる関係人口に着目し、都市と地方といった2地域を拠点とする活動、これを支援いたしてまいります。新たな人の流れを生み出すべく、「先(ま)ずは隗(かい)より始めよ」で、国の若手職員による二拠点活動を支援する制度を新設いたします。

人口減少下におきましては、官民が連携した人づくり、教育改革により、一人一人が持つ可能性を最大限に引き出すことが重要であります。そのために大事なことは、教育の質と内容であり、こどもたちをどのように育てたいのかを明確にしなければなりません。

知識や能力だけではなく、歴史や文化、地域や周りの人々を大切にし、行動する力を有した人材を、学校だけではなく自治体や地域の人々が一体となって考え、参画して育てていくことが求められております。

再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素電源から生み出されるクリーンな電力、あるいは水素などの次世代燃料は、自動車や半導体などの製造過程で出るCO2(二酸化炭素)を減らし、その輸出競争力を強化する上で不可欠な存在であります。これらの供給拠点を拡大し、その周辺に新たな産業集積を進めていくとともに、電力や水素などの供給網を効率的に整備していくことは、「地方創生2.0」の重要な柱であります。こうした取組は、現在、15パーセントにとどまる我が国のエネルギー自給率を高めることにつながります。

近年、目覚ましい進化を遂げておりますAIは、今や国の競争力や社会の豊かさを左右する極めて重要な技術であります。人手不足に悩まれる地方、サービス業・製造業の現場におけるAIの活用が大いに期待をされておりますが、AIの発展を支える不可欠の要素がデータと電力であります。経済安全保障の観点からも重要な先端半導体の開発・製造力を基盤に、AI拠点、データセンター、多様な製品・サービスの製造、利用者をつなぐ情報通信ネットワークを効率的に、かつ、サイバーセキュリティを確保しつつ整備していく必要がございます。これらのGX(グリーン・トランスフォーメーション)・DX(デジタル・トランスフォーメーション)を支える新時代のインフラを軸として、産業拠点や生活拠点の再配置を促進してまいります。

かつて、田中角栄(元)首相の日本列島改造では、道路、鉄道、通信網の整備といったハードなインフラの整備を起点として人の流れを生み出し、国土の均衡ある発展の実現が目指されました。「地方創生2.0」は、これらを基盤としながら、官民が連携して地域の拠点をつくり、地域のハードだけではないソフトの魅力が人の流れを生み出す、そして、新しい地方と都市の在り方に沿った人づくり、インフラづくりを重ねていくものであります。私自身、そして、内閣を挙げて、できるだけ全国の現場に立ち、全国の現場にお伺いをし、各地の産官学金労言の方々との対話を深めることを実行してまいります。それぞれの地域から「地方創生2.0」の具体的な取組を次々に全国に発信し、言わば「令和の列島改造」として大胆な変革を起こしてまいります。

地域の活力と併せ、経済全体の活力を取り戻すことが重要です。コストカット型の経済から高付加価値創出型の経済に移行することで、「賃上げと投資が牽引(けんいん)する成長型経済」を実現いたします。

昨年の政労使の意見交換では私から、約30年ぶりの高い水準となりました昨年の勢いで、今年の春季労使交渉におきましても大幅な賃上げを行うことへの協力を要請をいたしました。最低賃金を2020年代に全国平均1,500円に引き上げるという高い目標の実現に向け、国といたしましても最大限の対応策を講じてまいります。

デフレ経済の下、我が国企業の配当や海外投資は増える一方、国内投資や賃金は伸び悩んでまいりました。ようやく明るい兆しが現れ始めている中、企業が未来に向けた成長投資に更に踏み込む新たな環境整備を進めてまいります。

投資が賃上げにつながり、消費に結びつくという好循環を実現しますためには、社会保障制度の安心の確保は不可欠であります。手取りの増を求める声に応え、制度の持続可能性を維持・強化することが重要であります。

少子高齢化等、人口急減が進む我が国において社会保障制度の将来を設計するに当たりましては、年齢ではなく負担能力に応じて適切に支え合う全世代型社会保障の構築に加え、高齢の方、障害をお持ちの方、子育ての世帯の方、誰もが地域で生き生きと参加し、つながり、支え合う地域共生社会の実現、人手不足の中で働く人を大切にする社会の再構築、これらが鍵になります。これらは地方創生にもつながる取組であります。

医療・介護、年金などの社会保障制度 は責任を持って次の世代に引き継いでいかなければなりません。特に、長期にわたって運営する年金制度は、与党も野党もなく合意を探ることが求められております。このため、まず、年金制度改革案から各党による建設的な議論が行われることを切に期待いたしております。

能登半島地震から1年、その復興の最中に発生した豪雨から3か月経過をいたしました。元日、追悼式に参加をし、一日も早い生活となりわいの再建、被災地の創造的復興のために力を尽くすことをお誓いいたしてまいりました。災害の発生を防ぐことはできませんが、平時の備えによって被害の最小化を図るとともに、被災者の方々に尊厳がある避難生活を営んでいただくことができますよう、スフィア基準(人道憲章と人道対応に関する最低基準)を踏まえた環境整備を迅速に提供していかねばなりません。これは国家の責務であります。

令和8年度中に、専任の大臣と十分な人数のエキスパートを備えた「防災庁」を設置するための準備を加速いたします。激甚化する豪雨災害に加え、首都直下型地震、南海トラフ地震などへの備えが必要であります。人命、人権最優先の防災立国を構築し、我が国を、世界有数の災害大国である我が国を、世界一の防災大国にいたしてまいります。我が国の災害対策の知や技術を海外に向けて発信し、世界の防災にも貢献するとともに、これを新たな産業の柱にしてまいります。

戦後80年の節目を迎え、国際の平和と安全を維持するために、我が国としていかなる役割を果たすべきかを改めて考え、実践する1年にしたいと思います。我が国が現在直面する安全保障環境は、戦後最も厳しく、複雑なものであります。そうした中、我が国の平和と安全、人々の暮らしを守り抜くに当たっての基本は、十分な抑止力を確保しつつ、関係国との対話を重ねていくことにあります。

何より重要なのは、我が国の防衛力が、我が国に対する戦争を起こさせないために必要な、十分な抑止力となることであります。我が国の防衛力というのは十分な抑止力でなければなりません。自衛隊は装備だけで動くものではございません。装備を動かす自衛官が十分に充足されていない、極めて深刻な課題であります。この解決に向け、政府を挙げて取り組むべき施策の方向性を昨年末に取りまとめたところであり、これを速やかに実行いたします。

抑止を論ずるに当たりましては、ともすれば懲罰的、報復的抑止に焦点が当たりますが、これを主に米国の拡大抑止に委ねている我が国におきましては、拒否的抑止力の強化が重要であります。相手方の試みを無効とするような能力を我が国が持つことで、その行動を思いとどまらせる、それが拒否的抑止力であります。私が国民保護を重視するゆえんはここにあり、シェルターの確保などを着実かつ早急に進めてまいります。

地域のバランス・オブ・パワーについても冷徹に評価する必要がございます。力の不均衡が地域の不安定化につながるリスクにつながっていないか、そうした状況が生じていると判断された場合、日本として何をすべきか、こうした問いに政府は正面から答えていかねばなりません。もちろん抑止を効かせつつも、対話を欠いてはなりません。過去の多くの戦争は、彼我の誤解や誤算に起因をいたしてまいりました。日々の外交活動の意義は、正にこの点にこそあります。我が国自身の能力を高める。日米同盟を更なる高みに引き上げる。地域の仲間とのネットワークを広げ、深める。そして、バランス・オブ・パワーが我々にとって不利な形となってはいないか、常に最大限の注意を払う。こうした努力を重ねつつ、同時に関係国との対話は十全に重ね、相互の信頼を深めて、こうした取組を本年も不断に検討し、実践してまいります。

今年は巳(へび)年であります。蛇は脱皮を繰り返し大きくなっていくことから、再生や進化の年であるとも言われております。これまで先人の皆様方がつくり上げてくださった功績の上に、今年を第三の日本、すなわち平和と安全・安心を大前提とした「楽しい日本」、活力ある日本、そのようになることを念じ、努力することを申し上げ、それを国民の皆様と共につくり上げていく年にしたい、このように考えておる次第でございます。

本年もどうぞよろしくお願いを申し上げます。

以上であります。