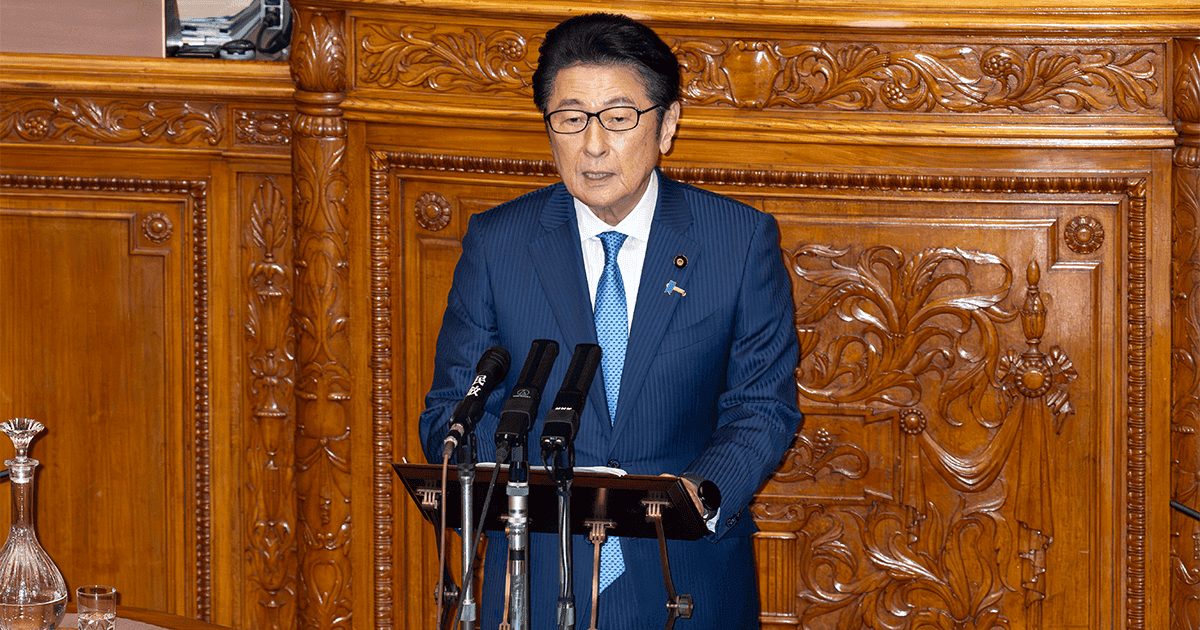

代表質問を行う松山政司参議院議員会長

自由民主党の松山 政司です。

会派を代表して、高市総理大臣の所信表明演説に対して、質問いたします。

本日の代表質問は、参議院の我が党の議員会長に就任してから初めてのものとなりますが、議会人として、今、世界中で、先の見えない状況に対応できない政治への不満を背景にした、排他主義や分断を深めかねない扇動的な言論の蔓延により、議会制民主主義の機能が麻痺してしまう状況が見られることに強い懸念を感じています。

我が国でも、安全保障環境の激変、これまで進めてきた自由貿易体制とは異なる動き、国民生活を脅かす物価高という国難ともいうべき状況の中、政治空白の回避と政治の安定が急務となっています。

そこで、熟議の府である参議院は、いかなる姿勢で政治を前に進めていくべきでしょうか。

私は、「対立」や「分断」ではなく、「融和」と「結束」を意識し、政治の安定を図ることではないか、と考えています。

政治である以上、議論の末に結論を出さなければなりません。

またスピード感をもって政策を実行することが求められる場面もあります。

しかし、衆議院と異なり、参議院は政権をかけた解散・総選挙で白黒をつけることはできません。

ですから、あくまでも「融和」と「結束」、これを意識して、政治を安定させ、政策を前に進め、日本の未来を築き上げていくことが、参議院のあるべき姿ではないか、と思っております。

本年七月に行われた参議院議員通常選挙では、我が党は、国民の皆様から厳粛なる審判を受け、参議院においても与党で過半数を割り込む厳しい結果となりました。

すぐに我が党は、党内に「選挙総括委員会」を設置し、私自身も、参議院議員会長として加わり、改選議員の立場からも背景の検証を行いました。

そこでは、若年層・現役世代と一部保守層の支持離れ、「政治とカネ」による信頼喪失、デジタル対応の遅れなど、今後、我が党が取り組むべき課題が明らかになりました。

それらの中でも、私が感じた最も大きな課題は、中小・小規模事業者や国民生活の厳しい現状に十分に寄り添えず、国民の皆様に公約で訴えた物価高対策などがご理解をいただけなかったということであります。

この反省に立って、国民の皆様の厳しい現状にしっかりと寄り添った政策を速やかに決定し、迅速に実行すること、そのためには、多党化の中、憲法、外交・安全保障、エネルギーといった基本政策の合意に基づく協力・連立により、政治に安定を取り戻すことが絶対に必要です。

我が党の立党以来70年の間でも、参議院における自民党は半分近くの間で単独過半数を持っておりませんでした。私が当選した2001年からを振り返ってみても、我が党が参議院で、単独過半数であった時期は3年ほどの一時期でした。

そのような中、我が党と公明党は、連立政権として、こども子育て政策、あるいは安全保障政策などで数多くの成果を上げてまいりましたが、今回は、その枠組みが外れてしまうこととなりました。

しかし、この26年間に、深まった信頼関係、特に人間関係は極めて貴重なものであり、大切にさせていただきたいと思っております。

そして、この度、政治を安定させ、我が国が直面している危機を乗り越えるために、高市総裁が先頭に立って、連立協議を呼びかけられ、我が党と「日本維新の会」との間で基本政策の合意を得て、新たな政権の枠組みが定まったところです。

国家観を共有する両党が、経済、景気、物価高対策等の一刻も早い実現はもちろん、憲法改正を始め、様々な重要な課題を、ともに前に進めていくことが可能となったことは、我が国の政治にとって大きな歴史的な一歩になると受け止めています。

そこで、「決断」と「前進」を掲げる高市内閣では、新たな連立の枠組みはできたものの、依然として少数与党政権であることを踏まえて、どのように政治の安定と強化を図ると同時に、国民の皆様に寄り添いながら、政策を迅速かつ強力に実行していくご所見なのか、高市総理にお伺いいたします。

まずは、止まらない物価高に苦しむ国民生活への対応を最優先に、手取りを増やし、家計の負担を減らすための経済対策を講じなければなりません。

高市総理が初閣議で政府に命じた「新たな経済対策」の策定に、与党として全力で取りまとめに当たってまいります。

同時に、高市内閣がどのような中長期的なビジョンを持って、政策に当たっていくのかということを、国民の皆様に示すことも重要です。

我が国は、団塊の世代が後期高齢者となり、国民の5人に1人が75歳以上の超高齢化社会を迎えることで雇用、医療、福祉などの様々な領域に深刻な影響が出ると言われていた、いわゆる「2025年問題」に直面しています。

さらに、この先、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となり、高齢者人口がピークを迎え、いわゆる15歳から64歳までの生産年齢人口が急速に減少することが予想されます。

これまでと異なり高齢者や専業主婦の方々の労働参加を増やすことでカバーするということも難しくなります。

中間層の衰退、可処分所得の格差拡大、財政の悪化、更なる少子化・人口減少といった懸念がある中、高市総理が掲げる「日本再起」の旗の下、ここから15年間、2040年までに、我が国の人口・社会構造、経済、財政、さらには、社会保障、安全保障など、予想される様々な課題に対して、国民の皆様に寄り添い、安心感をもたらす、ビジョンと処方箋を明確に、しかもわかりやすく示すことが大切だと考えますが、高市総理のお考えをお聞かせください。

また、2040年に向けても、中長期的な財政支出と、財政の持続可能性の双方に注意深く目を配りながら、まずは「強い経済」をつくっていくという前向きな政策、いわば「責任ある積極財政」の考えが貫かれると理解してよいのでしょうか。この点についてもお伺いします。

次に、物価高を受けた新たな経済対策について質問いたします。

物価高、特に飲食料品の値上げが止まりません。

民間調査機関の発表によると、10月も、本年4月以来、値上げとなる食品や飲料品が三千品目を超えることとなりました。

消費者物価総合指数も対前年同月比で、2.0パーセントを上回る月が42か月続いています。

これまで、政府与党は、物価高に対して、低所得世帯向け給付金や、ガソリン価格等の抑制、電気・ガス料金の支援、重点支援地方交付金などの措置を講じてきました。

これらに加えて、党の内外から、定額給付金、あるいは最低賃金引上げなどによる手取り増、食料品にかかる消費税の減税、基礎控除の引上げ、給付付き税額控除、社会保険料の軽減などの負担軽減策、さらに、ガソリンや軽油引取税の暫定税率の廃止など、様々な施策が提案されておりました。

これらに対して、「決断」と「前進」を掲げる高市内閣は、すでに所信の中で、ガソリン税や軽油引取税の暫定税率の早期廃止、電気・ガス料金の支援、重点支援地方交付金の拡充のほか、基礎控除の物価連動型の引き上げ措置や、給付付き税額控除の制度設計についての議論等の着手に明言しており、力強い限りです。

その上で、目の前の物価高に対する「新たな経済対策」において、どのような物価高対策が、いつまでに、どのように実施されて、それらの対策の恩恵により、いつから、どの位、国民の皆様の手取りが増え、生活が楽になるのか、こういったことを、わかりやすく示し、暮らしに安心感を与えるべきだと考えますが、高市総理のご所見をお伺いします。

また、施策を講ずる上で、その財源を確保することは当然でありますが、特に、地方税収への影響を懸念する地方公共団体には、早急に具体的な補填策の方針を示すべきと考えます。

この点についても、総理にお伺いします。

高齢化、少子化の進展により、年金、医療、介護といった社会保障の支え手は減り続けています。

一方、社会保障給付費は、2000年度に78兆円でしたが、2025年度は141兆円となります。

民間調査研究所のレポートによれば、会社等に勤めている世帯が勤め先から得た収入、いわゆる勤め先収入は、2000年から2024年で、約633万円から697万円と64万円ほど増えた一方、直接税は5万円程度、間接税は14万円程度、さらに社会保険料は25万円程度増加していると計算されています。

つまり賃金が増えても、負担も増え、賃上げの実感が乏しいということになります。

高額療養費をはじめとして、社会保障を必要とする状況となった方々に、必要な給付が確実になされるよう、同時に、現役世代の負担が増えて、家計が圧迫されることで社会保障給付財源の確保の前提となる経済成長が失速しないように、英知を集めた国民的議論とともに、国民の皆様への丁寧な説明につとめていくことが不可欠だと考えます。

そこで、社会保障を支えるためには、その土台となる経済成長の確保がなによりも大切だと考えますが、こども子育て政策を含めて、これからの社会保障給付の在り方と、その財源確保に向けた考え方を、総理にお伺いします。

高市総理は就任早々、ASEAN関連首脳会議、米国トランプ大統領の来日、さらにAPEC首脳会議と、立て続けに3つの極めて重要な外交案件において大きな成果をあげられました。

特に、米国大統領の来日では、安倍元総理により修復された米国との信頼関係を、より深めることとなった高市総理の外交手腕は、各方面より高く評価されております。

我が党の強みの一つは、党として世界各国の要人と積み上げてきた多くの個人的な信頼関係にもあると、改めて強く実感いたしました。

私も、9月末、議員会長として台湾を訪れ、頼清徳総統と会談をさせていただきましたが、総統は、台湾周辺で安定を損なう行為が頻発していることを懸念するとともに、権威主義の拡張に直面する中で、民主主義勢力による一層の結束の必要性を強く訴えられました。

保護主義の台頭と自由貿易体制の揺らぎ、依然として止まらないウクライナ侵略、そして冷戦時代を想起させる中国、ロシア、北朝鮮の結び付きの強化や、権威主義の拡張など、我が国周辺を取り巻く外交・安全保障環境の厳しさが増していることを改めて強く実感しました。

我が国も、自由、民主主義、法の支配などの基本的価値を共有する国や地域との連携を深めていかなければなりません。

同時に、強い経済力の実現を通して、我が国が主体的な防衛力の抜本的な強化を図っていくことが不可欠です。

今回の日米首脳会談では、高市総理による周到かつ綿密な準備により、日米同盟は黄金時代と言うべき新たなページを開いたと言えます。そして、中国、ロシア、北朝鮮の接近などで、安全保障環境がかつてないほど厳しさを増しているこの地域で、米国が存在感を示し続けるという、大きな意義もあったと考えます。この点についての総理のご所見をお伺いします。

もう一点、日米首脳会談に加え、ASEAN関連首脳会議及びAPEC首脳会議を含めた一連の首脳会議を通じて、各国・地域との間において、安倍元総理が提唱し、我が国が推進している「自由で開かれたインド太平洋」の実現への理解が深まったと認識していますが、今後、この構想・FOIPをどのように進化させるとともに、関係国との具体的な連携強化に結び付けていくお考えでしょうか。これらについて総理にお伺いします。

我が国は、これまでトランプ関税に関して、精力的に交渉を重ね、相互関税、自動車関税について、英国やEUと並んで、特例措置を確保することができました。

また、日米戦略的投資イニシアティブにより、経済・国家安全保障上の利益の促進のために、半導体、医薬品、金属、重要鉱物、造船、エネルギー、さらには人工知能、量子コンピューター、これらを含む分野で投資を推進することとなっています。

トランプ政権の緻密かつ強硬な交渉姿勢の中、経済安全保障という考え方を関税交渉に差し込み、守るべきものは守り、進めるべきものは進めるというスタンスで、日本経済への影響を最小限にとどめながら、将来につながる足場を残したと評価いたします。

今回の日米首脳会談では、先の日米の関税交渉をめぐる合意などを踏まえ、「偉大なディール」の実施に向けた強い決意を相互に確認しました。

同時に、重要鉱物やレアアース、AIをはじめとした重要技術や造船などの幅広い分野で経済安全保障の日米協力をさらに構築していくことも確認されています。

そこで、高市総理は、今回の首脳会談の成果の上に、未来への不安を希望に変え、経済成長を切り開いていくための積極的な投資をどのように生み出していくご所見でしょうか。

関心を示している日本企業への後押し等も含めてお考えをお聞かせください。

北朝鮮による拉致被害者家族会の方々が、先々週高市総理と面会され、その翌週には、来日したトランプ米国大統領に、被害者の帰国の実現に向けた協力を強く訴えられました。

拉致問題の解決には、時間的制約があることを思えば、政府の最重要課題として、これまで以上に力を入れて、活動に取り組み、解決に向けた突破口を開かなければなりません。

これまでも、金正恩総書記に直接、拉致問題の解決への進展を迫っていただいたトランプ大統領は、今回「シンゾー・アベと共に始まったこの件については、我々ができる事はなんでもする」と、こう力強く述べていただきましたが、今後も米国の力を得るには、高市総理の高い熱量と強い覚悟、そして米国大統領との間の深い信頼関係が絶対に必要です。

今回の日米首脳会談で得た成果のもと、金正恩総書記との首脳会談の実現等を含め、拉致被害者の方々全員の帰国に向けた取組をどのように進めていくご所見をお持ちでしょうか。

必ず拉致被害者を日本に取り戻すという総理ご自身の決意とともに、お伺いします。

エネルギー自給率が低い我が国では、エネルギー価格の高騰により、貿易収支が悪化すると同時に、為替レートは安くなる方向に働き、さらに、輸入エネルギーの価格は上昇方向に動きます。

昨年一年間では、原油やLNGなどの鉱物性燃料の日本の貿易収支は約24兆円の輸入超過です。

これは自動車等の輸送用機器の輸出額にほぼ匹敵しています。

我が国の物価高の根本的な解消、貿易収支の改善、さらには経済安全保障の強化のためには、自給率が15.3%に過ぎない日本のエネルギー構造を変革していくことが重要です。

我が国の技術と生産力を活かした新たな再生エネルギーの活用、高市総理がこれまでも力を入れてきたフュージョンエネルギーの早期実現、さらに米国アラスカでの天然ガス開発への参画等による資源の入手先の多角化などについて、どのような戦略ビジョンをもって、我が国のエネルギー構造を変革させていくお考えをお持ちでしょうか。総理にお伺いいたします。

ここから地方創生に関連してお伺いします。

グローバル経済が加速する中、我が国最大の経済力を有し、日本経済を牽引している東京の成長は大切です。

同時に、発生確率が高まる首都直下型地震などによる首都中枢機能の停止や、首都圏への過度な人口集中がもたらす地方の衰退、地方が担っている食料生産力の維持への不安などの問題に対処することも極めて重要です。

これまでも東京圏への一極集中の是正と地方創生に向けて、様々な政策が講じられてきましたが、大きな流れの変化はありません。

米国、ドイツ、オーストラリア、韓国など、海外でよく見られる首都機能分散のような、日本の国土構造を変えるほどの思い切った対策が必要であり、その一つが、今回の「日本維新の会」との連立政権合意に盛り込まれた副首都構想の実現であると受け止めています。

副首都の定義や要件がどのようなものになるのか、それによっても対象となる候補地は異なりますが、すでに福岡県においても、知事が首都中枢機能のバックアップ拠点の候補地になりうると発言するなど、日本各地で関心が高まっています。

そこで、高市総理は、地方創生や大規模自然災害時のバックアップ機能という観点から、どのように副首都構想を実現していくお考えでしょうか。ご所見をお伺いします。

地方創生に関連して、もう一点お伺いしますが、大都市圏への人口流出が続く地方においてこそ、より高い賃上げを実現すべきです。

特に、地方の医療、福祉、介護の現場では、公定価格ゆえに、賃上げには限界があり、今の水準では、大都市や他業種に人材が流出してしまうことから、とりわけ給与等の見直しが不可欠です。

一方、中小企業、小規模事業者の方々からは、今、進めている賃上げは企業業績の改善が見られない中でも賃上げをせざるを得ない、いわゆる「防衛的賃上げ」であり、これ以上の賃上げは厳しく、会社が倒産しかねないという悲鳴が聞こえてきます。

地方の中小・小規模事業者や医療、福祉、介護の現場こそ、賃上げにつながる生産性向上に向けた支援策、そして公定価格の引上げや、重点支援地方交付金の地方への手厚い配分などが不可欠と考えます。総理のご決意とご見解をお伺いします。

本年1月に発生した埼玉県での下水道管破損による道路陥没事故により、改めて社会資本の老朽化の深刻さがクローズアップされました。

全国の下水道管路の総延長は約50万キロ、なんと地球12.5周分ですが、このうち、耐用年数50年を経過した管路の延長は約4万キロと地球1周分、しかも令和15年度末には約10万キロと2倍以上に急速に増加します。

下水道に限らず、高度経済成長期に整備された社会資本の多くは、今後ますます老朽化による問題が深刻化します。

しかも、南海トラフ地震などの大地震、過去に経験のない豪雨、こういった災害がいつ襲ってくるのか、わかりません。

老朽化を原因とする事故や、激甚化する自然災害から人命や生活、経済活動を守るために、国土強靱化、老朽化対策を強力に進めなければなりません。

そのためには、国から地方自治体への財政支援の拡充や、国の機関による技術的支援の充実、老朽化対策に充てるための新たな財源の確保など、工夫を講ずる必要があると考えます。

総理のご所見をお伺いします。

また厳しさを増す安全保障環境に鑑みれば、主体的に防衛力強化に取り組むことは必然でありますし、そのための防衛費の増額は極めて重要です。

その際、我が国の防衛体制の充実・強化と、地域経済の振興を共存共栄させるために、現在の安保戦略に基づき創設された「総合的な防衛体制の強化に資する公共インフラ整備」、この拡充・強化と、更なる予算の確保を図ってはどうかと考えますが、総理のご所見をお聞かせください。

本年のノーベル生理学・医学賞が大阪大学の坂口志文特任教授に、化学賞が京都大学の北川進理事に贈られることとなりました。

私が科学技術担当大臣を務めた当時においても、基礎研究力の強化には力を入れていただけに、自然科学分野でのノーベル賞受賞者が続いていることに、大変うれしさを覚えます。

しかし、日本の研究力の低下が懸念されていることから、喜んでばかりというわけにはいきません。

基礎研究等では成果を得るまでに長い時間がかかりますが、その間、どのように支えていくのか、国際的な研究連携をどのように後押ししていくのか、そして、基礎研究力を支える人材の層をどのように厚くしていくのか、さらに、実用化に至るまで、どのように支援環境を整備し、我が国の医学や創薬力、DXやGXの強化につなげていくのか、といった課題が山積しています。

そこで、我が国の強い経済の基盤となりうる科学技術力の強化のためには、総合的なビジョンの下、これらの課題について、戦略的に政策を講じていくべきと考えますが、総理のお考えをお聞かせください。

世界人口や人・モノの移動等の増加により、新型コロナウイルスのような人獣共通感染症パンデミックの脅威は高まっています。

このため、動物由来の伝染病や薬剤耐性菌に代表される困難な課題に、人と動物と環境の健康をひとつと考えるワンへルスに基づく取組が広がっています。

これまでもワンヘルスアプローチについては、福岡県がアジアのゲートウェイとして、特性を活かし、人獣共通感染症に関する横断的な研究等を進めるための「ワンヘルスセンター」の整備、またアジア獣医師会連合・FAVAワンヘルス福岡オフィスの開設にも取り組んできました。

さらに国の機関として、人獣共通感染症や薬剤耐性対策を行う「アジア新興・人獣共通感染症センター」の早期設置に向けた動きも進めています。

また、来年4月には、世界獣医師会大会が31年ぶりに、日本で開催されることとなっています。

そこで、このようなワンヘルスに関わる先導的な動きを踏まえ、内閣として、新型コロナウイルスのような、人獣共通感染症への高まる脅威に対して、どのように取り組みを強化していくお考えなのか、総理にお伺いします。

日本国憲法は、来年は公布80年となりますが、一度も改正されておりません。

一方、1949年に制定されたドイツの憲法に当たるドイツ連邦共和国基本法は、本年3月、連邦議会で改正法案が可決され、67回目の改正となりました。

ドイツ基本法は、法律レベルの技術的な条文までも規定されているために、改正回数が多くなるといった理由がありますが、我が国のように、公布以来、一度も改正されておらず、改正案も発議されていない憲法は異例です。

報道各社の世論調査では、憲法改正賛成が反対を上回り、議論をもっと活発にすべしという回答が七割超となっている調査もあります。

私ども自民党は、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育充実という改憲4項目について、条文イメージを示していますが、条文化できるものは条文起草を急ぎ、主権者である国民の皆様の前にお示ししたいと考えております。

そこで、「憲法は国民のもの」との考え方の下、参議院での審議を通じて、国民の皆様に憲法改正を巡る考え方を提示することは、

立法府の極めて重要な役割と考えますが、この点について、高市総理のお考えをお伺いして、私の質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。