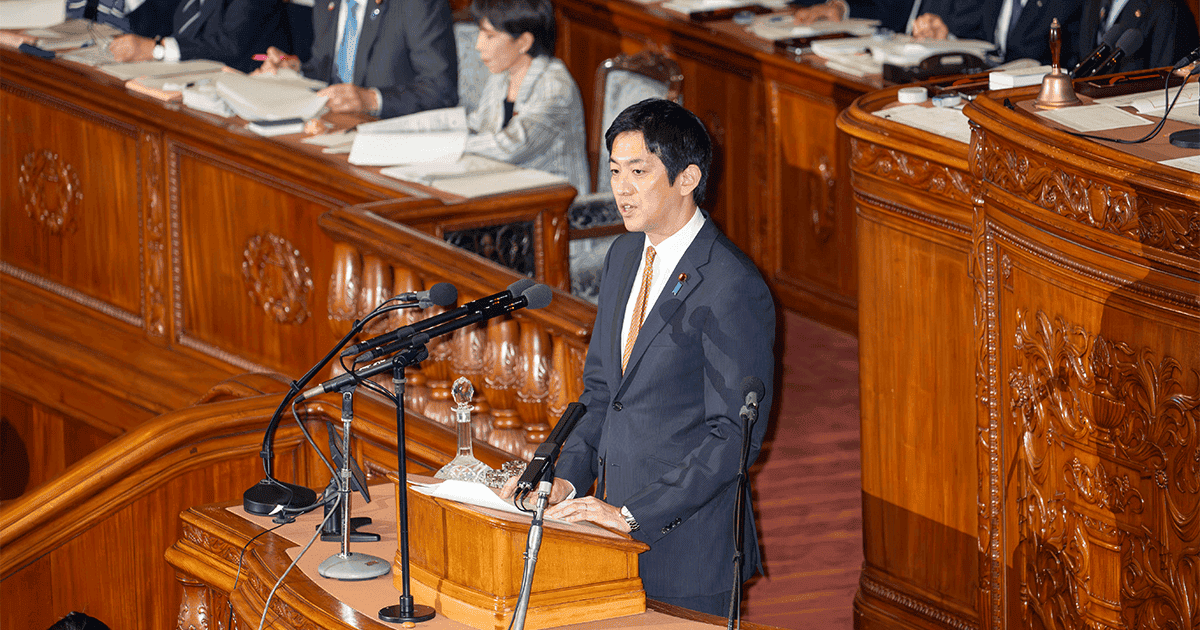

代表質問を行う小林鷹之政調会長

1.はじめに

自由民主党の小林鷹之です。自由民主党・無所属の会を代表し、高市総理の所信表明演説に対し、質問いたします。

政権発足から二週間、わが国初の女性総理として歴史の扉を開かれた高市総理。所信表明において明確に政権の方針を示した上で、日米・日韓・日中、そしてASEAN・APECと一連の首脳外交を展開、まさに最高のスタートダッシュを切られました。国民の期待も大きく、若い世代や現役世代を中心とする高い支持率は、我々としても大変勇気づけられる思いが致します。

一方で、物価高、エネルギーや食料の安定供給への不安、止まらぬ少子高齢化、地方の衰退、そして揺れ動く国際秩序。わが国を取り巻く情勢は依然、厳しいものがあります。国民の命と暮らしを守り抜くためには、まさに政策の実行あるのみ。我々は、責任政党、政権与党として、結果を出して国民の不安を解消し、この国の未来に希望の光を灯してまいります。そのためには、目の前の課題に早急に対処しつつも、その先に、日本をどのような国に、どのような社会にするのか、というビジョンと、そこに向かう道筋を示すことが求められます。

そして、総理は所信の冒頭で「日本と日本人の底力を信じてやまない」と高らかに謳われました。この揺るぎなき日本への信頼こそ、わが国再起の礎であります。

政策実行の前提となるのは、政治の安定です。この度我々は新体制となり、連立の枠組みも変わりました。26年間にわたり共に歩んできた公明党の皆様には、政治の安定と数多くの政策実現へのご尽力に、改めて心から感謝を申し上げます。そして新たな連立パートナーである日本維新の会の皆様とは、政策合意と緊密な意思疎通に基づき、より深い信頼関係を育み、国家国民に対し共に責任を負い、改革と挑戦を着実に進めたいと考えております。わが党として守るべき一線は維持しつつも、幅広い合意を目指し他党の皆様とも真摯に対話してまいります。

本日は、高市総理が所信で述べられた「日本と日本人の底力」を引き出すために、政治は何をすべきかを軸に質問していきます。まず「日本再起」を掲げる新政権が、いかにして国力を高め、国民の不安を希望へと変えていくのか、総理のビジョンと政権運営の方針をお聞かせください。

2.強い経済

総理が所信で表明された「強い経済」実現への道筋について伺います。

総理は、「新技術立国」を目指すとされました。資源に乏しいわが国では、科学技術こそが成長の源泉です。技術を起点に強い経済を作る。技術力と経済力があれば、防衛力が強くなる。経済力と防衛力があれば、それを裏付けとして外交力が強くなる。そうすれば、国益に適う形で国際ルールを作ることが可能となり、経済力がさらに高まる。「経済、防衛、外交、経済」。この循環を軌道に乗せていくことこそ、今、政治がやらなければならないことだと考えます。

総理は成長戦略の肝として「危機管理投資」を掲げられました。まさに政治の要諦は「危機管理」です。経済安保、食料、エネルギー、健康医療、そして国土強靭化などわが国が抱えるリスクに先んじて手を打つ、まさに国家戦略としての投資であると受け止めました。成長戦略における「危機管理投資」の意義について伺います。

続いて、成長戦略の具体策について伺います。

先行する半導体産業はもとより、情報通信やエネルギー、あるいは生成AI、宇宙、造船など、日本の成長に繋がる戦略産業や戦略技術への投資をすることが必要です。

例えば半導体の場合、国と民間が10年先のビジョンを共有し、国が投資を決めたことで、今では関連する企業が集積し、更なる投資を促し、大学や高専に若い人が集まり、地域も活性化するという波及効果が見られます。

国と民間、そして自治体やアカデミアがビジョンを共有し、国が投資を決めることで、民間に予見可能性を与え、リスクを取る企業や個人の挑戦を後押しすることが国の役割だと考えます。そうすることで、地方大学や中小企業を含む民間の人材育成や研究開発を促し、そして研究成果の事業化に繋げていく。こうした一連の仕組みが必要だと考えますが、総理の具体的な考え方を伺います。

とりわけ、四面を海に囲まれるわが国にとって造船業は安全保障を支える基盤産業です。産業再生を国策に据え果断な支援を講じるべきであり、特に建造能力の増強や次世代船舶の開発に向け、基金を含む大胆な施策を措置すべきです。総理のお考えを伺います。

デジタル政策について伺います。医療・教育・農業・建設分野を含め、データ利活用とAIの徹底活用を鍵とするDXによる社会変革は不可欠です。しかしながら、わが国のデジタル赤字は7兆円にも上ると言われています。つまり、デジタル化を進めるためのプラットフォームや生成AIなどは殆ど海外企業に依存しています。

今後、わが国が自律性をもってデータの利活用を進めるためにも、わが国としての事業者を育てていく必要があります。一方で、データ・情報セキュリティの確保も重要です。わが国のデータの基盤整備、利活用と保護に関する制度設計、そしてAI戦略をいかに進めていくのか、総理の方針を伺います。

将来の成長を見据えつつ、目下最優先に取り組むべきは国民生活を直撃する物価高への対応です。総理は就任と同時に総合経済対策の策定について指示を出されました。ガソリンや軽油の暫定税率の廃止を含む価格引き下げについては、与野党の関係者の真摯な協議により、大筋合意に至りました。この点を含め、自民党としては、物価高対策や成長戦略への橋渡しとなる施策など、効果を十分に発現するために必要な事業を積み上げ、相応の規模の補正予算を伴う対策案をスピード感をもってとりまとめた上で、総理に提言させていただきます。

そして、物価高に負けない賃上げを国が企業に期待するのであれば、「先ず隗より始めよ」。医療、介護、看護などのエッセンシャルワーカーの処遇に関する公定価格や官公需価格をインフレ時代に即した水準へ見直すことも急務です。中小企業に対しては、適切な価格転嫁を促すとともに、中小企業の賃上げを支える措置など「賃金上昇が物価上昇を上回る構造」をいかに実現するのか、具体策を伺います。

3.社会保障・こども政策・教育

次に社会保障政策についてお伺いします。

現在、医療機関や介護施設では物価や人件費の高騰により経営難が深刻化しています。特に地域医療の中核を担う公立病院では赤字が全国的に拡大し存亡の危機にあります。現場の処遇改善と経営支援を早急に行わなければなりません。誰もが安心して医療・介護を受けられる体制が確保されなければ、患者のみならず、そのケアを担う家族への負担も増大します。地域医療を支える基盤を立て直し、医療人材の確保と質の維持を図るため、まずは足許の財政支援や制度改革を含む総合的対策を講じるべきと考えますが、総理の所見を伺います。

社会保障制度の持続性確保は、社会の安定にとって不可欠です。まずは、電子カルテを含む全国の医療機関の電子化と連携、データヘルス等による重複した検査や投薬を減らすといった効率化、質の高度化が必要です。勿論、無駄は最大限削るべきですが、一方的な「削減」のみでは、献身的に頑張っている医療従事者の士気も上がりません。また、負担のあり方についても、年齢にかかわらず能力に応じて負担して支え合うことも必要になると考えますし、「攻めの予防医療」や「治療と仕事の両立」、リハビリなど予後重視による社会復帰、女性特有の健康課題への対応などの「社会をつくる改革」を進めることで、現役世代の方々の社会保険料の負担を軽減できるのではないでしょうか。

そして、大切なのはその先の社会保障制度の抜本改革です。総理は「給付と負担の在り方について、国民会議を設置し給付付き税額控除の制度設計を含めた税と社会保障の一体改革について議論していく」と表明されました。総理はいつ頃までにどのような社会保障改革を進めていかれるのか、また、国民会議のあり方や合意形成の具体的手法について所見を伺います。

わが国の最大の問題は人口減少です。経済・社会の活力低下や人手不足、社会保障の持続性など、わが国が抱える諸課題の根源だからこそ、真正面からこの問題に取り組まなければなりません。これまで、わが国は様々な子育て政策を講じてきましたが、いわゆる合計特殊出生率で見ると2015年以降は低下傾向が続き、2024年は1.15と過去最低になりました。様々な理由はあると思いますが、若者の雇用の安定や所得の向上により、豊かな暮らしができる経済基盤の確保が極めて重要だと考えます。

だからこそ、総理が目指す「強い経済」を必ず実現しなければならないのです。そこで、根本的な少子化対策について、総理の見解を伺います。

また、子育て世代への支援も引き続き重要です。この国の現在を支える現役世代の働きと、未来を担うこども達の育みを両立させるため、今後の子育て支援の在り方について、総理のお考えを伺います。

国力の根幹は人づくり。「教育」です。経済成長の源泉たるイノベーションを生み出すのは人。イノベーションの成果をどう使うかを決めるのも人。わが国の資源は「人」です。日本の未来を担う人材をどう育成していくのか。

文理問わず、自分の頭で考えて、自分の肚で決めて、自分の意志で行動できる人材を育てていく必要があります。わが国の成長を支える人材を育成するために、特に高校教育、大学教育のあり方について、総理のお考えを伺います。

4.国土強靭化

近年、豪雨災害が頻発し、巨大地震や津波など複合災害の同時多発リスクが高まっています。被災後の復旧にとどまらず「事前防災・予防保全」の強化こそ国家の責務であり、インフラ老朽化対策も喫緊の課題です。発災時の初動から復旧・復興までを一貫して担う体制整備も不可欠です。

震災からの復興については、わが党は東日本大震災の復興に被災地の皆様と共に全力で取り組み、福島イノベーション・コースト構想や復興再生土の利活用といった未来志向の挑戦を後押ししてきました。能登半島でもインフラ復旧や被災家屋の公費解体を着実に進め生活再建を支援してまいりました。こうした経験と教訓を次世代へつなぎ、災害に強い国づくりをいかに進めるのか、総理の決意を伺います。

地域の安心・安全に係る重大な問題として、従来から深刻な鹿やイノシシなどの農作物被害に加え、近年はクマが市街地にも出没し、人身被害が相次いでいます。今年は、現時点で死傷者数が過去最多水準に達しました。わが党では「クマ被害緊急対策プロジェクトチーム」を立ち上げ、総合的な対策の検討を開始しました。

政府も関係閣僚会議を設け、被害防止と生息管理の強化に着手しました。これまで対策の前線を担ってきた猟友会の高齢化や人手不足も深刻化しており、捕獲体制の維持・強化が急務です。被害の拡大を防ぐため、政府は今後どのように実効性ある対策を講じていくのか、総理の見解を伺います。

5.経済安全保障、外国人政策

次に、経済安全保障について伺います。

2022年の経済安全保障推進法の制定以降、重要物資の供給網強化、先端技術の保全や獲得を加速度的に進めてきました。自律性を強化し、不可欠性を獲得することが、国家の存立基盤そのものだからです。そして、経済安全保障を脅かす最大のリスクの一つが、サイバー空間における脅威です。近年、企業や自治体を狙ったサイバー攻撃が急増し、取引や物流の混乱、ひいては事業を長期間停止せざるを得ない事例もあります。対策を講じてもスピードと手口の巧妙化がそれを上回る中、鉄道や電力などの重要インフラへの攻撃に対する備えと、仮に起きた場合の対処などの検討も急務です。

今後、能動的サイバー防御を含む次期サイバー戦略・基本方針をどのように策定し、国民の命と暮らし、経済を守り抜くのか、総理の所見を伺います。

エネルギーは国民生活と経済の基盤です。生成AIなど新しい産業構造への移行が急速に進む中で電力需要は一段と増大しています。安価で安定した電力を供給することが経済成長と安全保障の両面で極めて重要です。総理は安全性を前提とした原発再稼働や次世代革新炉・核融合の研究推進、ペロブスカイト太陽電池など国産エネルギー技術への投資にも言及されましたし、資源やエネルギーの供給元の多角化と地政学的リスクへの備えも不可欠です。一方で、メガソーラー事業の拡大により、山林伐採や土砂災害、地域対立に加え、事業者の在り方に安全保障上の懸念が生じているケースも少なくありません。再生可能エネルギーの推進は必要ですが、環境破壊や安全保障上のリスクを放置することはできません。安全保障を含めたあらゆる観点から抜本的に見直しを進め、関係各省が連携して対策を講ずるべきと考えます。この点も含め、AI時代の電力需要を支えるため、安定供給と低炭素化をいかに両立し国民生活と産業基盤を守るのか、総理の見解を伺います。

食料安全保障について伺います。

農業とは、長年にわたり土を育て、畦を整え、腕を磨いて初めて実りを得る営みです。常日頃から需給を安定させ、確固たる生産基盤を築く必要があります。農家の方が長期の見通しを持てる経営環境の整備と、生産・消費・流通の全てが持続可能な価格の実現が重要です。食料安全保障の実現のため食品産業システム全体の改革をいかに進めるのか、食料安全保障を実現し、農山漁村の未来をどう描くのか。また、食料安全保障の確保に向けて、農業の構造転換を集中的に進めるため必要となる別枠予算の確保に向けて総理の考えを伺います。

次に、外国人政策について伺います。

観光・就労・留学など多様な目的で中長期滞在者が増加する一方、犯罪、難民認定の濫用、不法就労、社会保険料や医療費等の未払い、外国資本による土地取得など国民の安心を脅かす課題も顕在化しています。また、オーバーツーリズムによる、地域社会への悪影響も課題となっています。こうした状況を踏まえ、政府は「不法滞在者ゼロプラン」に取り組んでいますが、電子渡航認証制度(JESTA)の早期導入や在留管理のデジタル化など総合対策をさらに加速すべきです。外国人による土地取得の在り方も重要課題であり、国籍情報の把握はもとより、実効性ある制度設計を検討する時期にきています。

他方、業種によっては、人手不足の解消や地域経済の活性化に外国人材の活躍が不可欠でもあるため、行きすぎた排外的な規制にならぬよう留意すべきですし、適正な受け入れのためのルールを含めた環境整備も急務です。わが党は「秩序ある共生社会」を掲げ、法の下で誠実に暮らす外国人は守り、違法行為には厳格に対応していくべきと考えますが、外国人政策の理念と今後の方向性について、総理の方針を伺います。

6.外交・安保

外交政策について伺います。

日米同盟は日本の外交・安全保障の基軸であると同時にインド太平洋の平和と繁栄の礎です。訪日したトランプ大統領からは、「日米関係は今まで以上に強固なものとなっていく」との発言があり、今回の日米会談は成功裏に終わりました。政権発足間もない時期にわが国での首脳会談を実現できたことは大変意義深く、両国の強い絆と、日米関係の黄金時代の幕開けを世界へ示しました。今般のトランプ大統領訪日に総理が込めた想いと成果、そして今後どのように日米関係を高みに引き上げていくのか伺います。併せて、トランプ大統領の訪日に際し共同ファクトシートが公表され、日米の多くの企業から強い関心が寄せられています。これらの投資が有する意義と、日米両国へ与える効果についてお答えください。

続いて、近隣諸国との外交について伺います。

韓国は自由主義世界の価値観をともにする大切なパートナーであり、東アジアの安定のためには今後も緊密な連携が求められます。中国とは、戦略的互恵関係の実現を目指しつつ、力による一方的な現状変更の動きには毅然とした対応をとり、そのうえで、建設的かつ安定的な関係を構築していかなければなりません。北朝鮮とは、拉致、核、ミサイルの包括的解決を目指し、朝鮮半島の平和と、一刻も早い拉致被害者全員の帰国に全力を尽くすべきです。

総理は、「世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」と仰いました。そのためには、同盟国・同志国だけでなく、台頭する「グローバルサウス」と手を携える外交も不可欠です。これらの国々は、成長のポテンシャルも高く、これからの国際秩序をともに支えていく同志です。東アジアの国々、また、台湾海峡やグローバルサウスを含む地域の平和と安定へ、日本としてどう向き合うか、先般開催された日韓首脳会談、日中首脳会談の成果を踏まえ、総理の考えを伺います。

「外交は内政」です。諸外国の首脳や政府は、政治基盤の弱い国を相手にしない。わが党と日本維新の会の連立政権である高市政権は少数与党ではあるものの、国民からの高い支持を得ていることが、総理の堂々とした外交を支えています。今後も政策実現で国内の支持を維持しつつ、「地球儀を俯瞰する外交」を進めて頂くことを期待します。

総理は所信で安保三文書の改定前倒しを表明されましたが、私はこの決断を全面的に支持します。ロシアによるウクライナ侵略は平和への挑戦であり、決して許されるべきことではありません。ロシアには北朝鮮や中国も支援を強めており、もはや、ヨーロッパだけでない、アジアも含めた問題です。9月3日の天安門広場に3名の国家指導者が並び立った、あの光景がわが国を取り巻く安全保障環境の厳しさを物語っています。「わが国を自らの手で守り抜く」。その覚悟が求められています。

国益を守り、国民の安全を確保するためには、インテリジェンスに関する国家機能の強化が急務です。国際的脅威に即応し、戦略的意思決定を支えるため、情報収集・分析機能を統合する国家情報局の創設を検討されるとのことですが、総理の見解を伺います。

総理は横須賀での演説において、「平和は言葉だけでなく、確固たる決意と行動によってこそ守られる」と仰いました。この日本を守るため、防衛力の抜本的な強化に向けて、集中的に議論を進めていきます。横須賀での日米首脳演説が、地域の自由と平和を守る象徴たる空母ジョージ・ワシントンで行われたことは、日米から世界への強烈なメッセージとなりました。

高市総理のリーダーシップの下で、我々は自らの国を守るため、新たな時代へ船出しました。これからわが国は、どのような帆を掲げ、この自由で開かれた海を進んでいくのでしょうか、総理のビジョンをお示しください。

7.憲法改正

憲法改正。自民党の党是である一方、立党70年を迎える今このときまで、実現できていないことを重く受け止めています。現下の厳しい安全保障環境や自然災害などの脅威を考えると、現行憲法の下で、果たして危機管理という政治の要諦、根源的な責務を果たすことができるのか、極めて強い危機感を抱きます。憲法改正に取り組む高市総裁の政治家としての思い、覚悟をお聞かせ下さい。

8.むすび

最後に、「信なくば立たず」。我々は、政治資金をめぐる問題の猛省の上に立ち、今後も国民の皆様の政治への信頼を回復するための改革に全力で取り組んでまいります。そして、戦後八十年の節目を迎えるいま、私たちは先人の犠牲の上に今日の日本があることに想いを致し、戦後の厳しい環境からの想像を絶する苦労に感謝しつつ、次の時代を切り拓く責任を果たさねばなりません。国民の幸福を支える国家の力を備え、こどもたちが将来、世界に向けて堂々と胸を張ることのできる国を創る――それこそが政治の使命です。自由民主党は、高市総理・総裁のリーダーシップの下、「政治は国民のもの」との立党精神に立ち返り、国民の皆様とともに「日本再起」に全力を尽くしてまいります。その決意を申し上げ、質問を終わります。