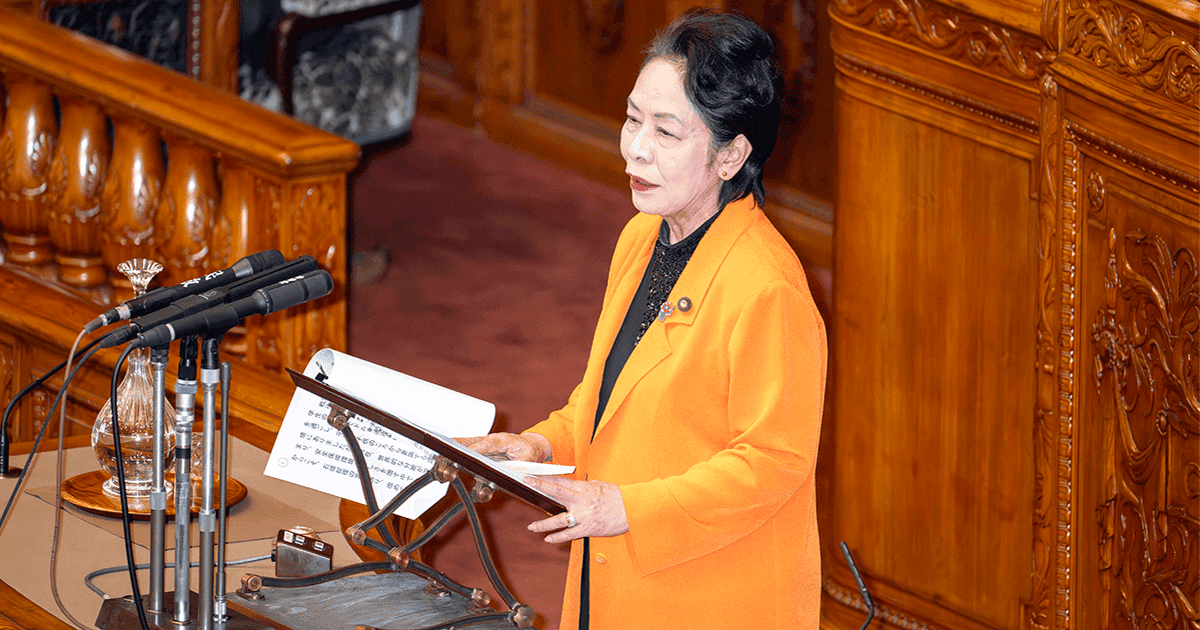

代表質問を行う比嘉奈津美参議院議員

自由民主党の比嘉奈津美です。

私は会派を代表して、石破総理大臣の施政方針演説を含む政府四演説について質問いたします。

本年は、戦後80年の節目の年となります。

筆舌に尽くしがたい労苦を体験された戦前・戦中生まれの方々は約1割となりました。

沖縄の生まれ育ちである私は、実際地上戦を体験した方々から、よく話しを聞かされていました。

戦後の米軍統治下の中、日本復帰をする中学生のころまでドルを通貨という特殊な時代を過ごし、平和を子供のころから意識する環境にありましたが、現在、世界的な分断が深まり、安全保障環境が厳しさを増す中であるからこそ、石破総理の言葉通り、改めて、平和について、そして、平和国家日本の在り方について、じっくりと考える年でありたいと願っております。

同時に、3年を越えようとしている国連常任理事国であるロシアによるウクライナ侵略など、力による一方的な現状変更が顕在化する現実を前にして、平和を愛する諸国民の公正と信義への信頼だけに頼るという理想のみで、厳しい状況に向き合うわけにはいきません。

わが国の平和と安全、国民の命と生活を守り抜くための現実的な対処は絶対に必要です。

とりわけ、台湾から約110キロになる日本最西端の与那国島など、わが国の領土保全の最前線に位置する有人国境離島は極めて重要です。

歯科医師として私は離島の久米島で診療をしていた経験があります。離島での定住条件の整備には医療、学校、物流等々、多くあります。

沖縄では台風が多く農作物の種類も限られ、「さとうきび」で生計を立てている島の人々も多くおります。さとうきびがなければ、島の人口が減ることから「さとうきびは国境も守る」とも言われています。この言葉の通り、安全保障の観点から、有人国境離島が無人化すれば、海洋調査、領海警備、低潮線保全区域の管理等の領海保全活動の拠点として重要な機能が失われることとなります。

今から8年前、10年間の時限立法として、有人国境離島法が施行され、特定有人国境離島交付金が創設されました。

与那国島や宮古島などには、自衛隊の駐屯地が開設され、沿岸監視部隊等が配置されました。

また、地元からの要望を受け、万が一の有事に備えて、島外避難体制を確立するために社会インフラや、住民保護のための避難施設の整備を進めています。

有人国境離島、さらには離島の発展なしに、わが国の領土保全はなしえません。

わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増し、領土保全の重要性が高まる中、有人国境離島の振興と住民保護に、さらに力を入れるべきと考えますが、総理のご所見をお伺いします。

わが国は食料とエネルギーの海外への依存度が高く、それらの自給率の改善は、わが国の安全保障にとって、ますます重要となっています。

本年、団塊の世代に当たる全ての人たちが後期高齢者となり、あらゆる分野で働き手不足に直面することが見込まれますが、わが国の食を支える農業者も、今から5年後には、農家や農業法人などの総数は20年の半分に減ると予想されています。

耕作面積も35%減、92万haと東北地方の農地面積を上回る広さの農地が減るおそれがあります。

わが国の食料自給率は、2022年で、38%です。

これを2030年に45%に引き上げる目標がありますが、人口構造の変化等を受けた農業者の減少をみると、相当、思い切った対策を講じていく必要があります。

エネルギーは、食料以上に海外への依存度が高くなっています。

石油・石炭・天然ガスといった化石燃料や、太陽光、風力、原子力などの一次エネルギー自給率は、2023年度で15.2%です。

原子力と再生可能エネルギーが増加したことで、東日本大震災以降で最も高い数字となりましたが、2010年度の20.2%には届いていません。

わが国全体の食料及びエネルギーの自給率の引上げ、さらに、令和の地方創生を進めるためにも、安全保障的な要素も加味しながら、地域状況に応じた地域ごとの食料やエネルギー戦略とそれと合わせた産業政策を推し進めていくことが求められると考えますが、総理のご見解をお聞かせください。

去年1年間でわが国を訪れた外国人旅行者は3700万人弱と、コロナ禍前の2019年に記録した約3188万人を上回る過去最多となりました。

消費額も8兆円を大きく超え、国内のアパレル業界の市場規模に匹敵し、あるいは電子部品や半導体等製造装置の輸出額を超える規模となっています。

人口減少社会に伴う経済への影響を打ち消しても余るだけの需要を生み出しているものと考えます。

沖縄を例に上げますと、出発した空港で預けた荷物を到着地で受け取る場面で、一番最初に流れてくるのはべビーカーが多く、那覇空港では台北からの到着便では20台近くのベビーカーが流れてきました。これだけの家族連れのインバウンドの方々、また沖縄へ向かう機内ではフランス語をはじめとする言語が 聞こえてくることもあります。

一方、東京や京都などの代表的な大都市や、地方でも国際的なリゾートとして知られている自治体に、外国人旅行客が集中していることで、地域の公共交通機関等が混雑し、住民が利用できないなどの問題も発生しています。

インバウンドがもたらす効果を前向きにとらえながら、外国人旅行客の地方への分散を図るとともに、観光客が集中し、生活に影響が出ている地域での問題解決に充てるべく、国際観光旅客税の見直し等を含めたかたちで、令和の日本列島改造に組み込んだ政策として打ち出してはどうかと考えます。総理のご所見をお伺いします。

伊勢神宮参拝後の記者会見で、石破総理は「官が一歩前に出る」「先ずは隗より始めよ」として「政府機関の地方移転」と、政府職員の「二拠点活動」を掲げました。地方創生をこれまでとは異なる次元で進めていくという総理の決意であったと思います。

デジタル化が進み、コロナ禍ではリモート勤務も行われていた国の行政機関が、なぜ東京に位置していなければならないのか。どうしても東京に置かなければならない機能以外は、まず、地方への移転を前提として検討を進めるべきだと考えます。

二拠点活動も、生活の拠点を地方に置き、どうしても東京でなければできないものについては東京に出向く、という位の気持ちでなければ、腰掛的な地方勤務になってしまうのではないか、と心配してしまいます。

一極集中を見直し、多様性を未来の力にしていくために、大都市だけでなく、地方にも生活拠点を持つことを可能とする「令和の列島改造」を実現していってほしいと望みますが、これまでの国家機能移転が必ずしも順調にいったと言えないことへの反省を踏まえ、デジタルや交通網といったハード面はもちろん、組織・権限や人事・給与制度などのソフト面について大胆な取組の展開が必要ではないかと考えます。総理のご所見をお聞かせください。

全国各地で、様々な方々からお話をお伺いしますと、多いのは、少しくらい賃金が上がったとしても手取りはなかなか増えないし、物価も上がっているので、生活が苦しいという声です。

政府による統計調査でも、昨年11月分の実質賃金の確報値は、規模30人以上の企業では

1.0%増と3カ月連続のプラスですが、規模5人以上となると0.5%増と30人以上より低い増加率となりますし、その前の3か月ではマイナスが続いており、力強さには欠けます。

物価高に負けない賃上げを実現するには、中小企業・小規模事業者で働く方々の賃金を上げなければなりません。

そのためには、中小企業・小規模事業者の生産性の向上と現場で働く人のスキルの高度化はもちろんのこと、適切な価格転嫁がしっかりとできる環境となることが必要です。

「どのような仕事であれ、制度であれ、適正な価格転嫁がなされること」 このような当たり前のことが徹底されるよう、価格変動を無視した価格設定や、契約変更を認めない対応、さらにおかしな商慣習は一掃されなければならないと考えますが、石破総理のお考えをお聞かせください。

また、診療報酬の支払いが政府によって決められる、いわゆる公定価格となる医療界では、物価の高騰が、適切に反映されているとは言い難く、深刻な状況に目をつぶるわけにはいきません。

医療・介護、とりわけ価格変動が大きい材料の利用が不可欠な歯科において、厳しい環境が続いております。 物価高騰や賃金上昇に迅速かつ十分な対応ができる制度にすべきと考えますが、「どのような仕事であれ、制度であれ、適正な価格転嫁がなされること」 との考えの下、どのように対応していくのか。総理にそのご所見をお伺いします。

体の中で一番硬い組織は歯であります。

歯は一度かけたり割れたりしたら自然治癒することがなく、放置すると重症化していくだけで早期発見早期治療が望まれます。

また、自然治癒しないというところから、親が面倒を見ていない子供の虐待を発見することであったり、災害、犯罪の身元確認を行うのも歯科医師の仕事であります。

そして、人生100年時代を迎え、生涯を通じ、健康で質の高い生活を営むことができるよう、口腔の健康を維持管理する重要性は高まり、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士の役割が大切であります。

口腔内の乱れは全身に影響を与えることがわかっています。

高齢者の方々に多くみられる誤嚥性肺炎も、口腔状態の悪化が原因となります。歯周病や歯の欠損が認知症を誘発するという研究報告もあります。

つまり、口腔内の健康を守ることは、健康寿命の延伸と生活の質、クオリティ・オブ・ライフの向上、さらには生涯医療費への抑制につながります。

そこで、総理にお伺いしますが、健康寿命の延伸とQOL向上に果たす歯科、口腔保健の役割をどのように認識されておられるのでしょうか。その上で、その基盤となる生涯にわたる定期的な歯科健診を受けること、「いわゆる国民皆歯科健診」を推進することにより、疾患の早期発見と治療を促進することが非常に重要ではないかと考えてますが、総理はどのようにお考えでしょうか。

生涯を通じた歯科健診を推進する上で、妊産婦の方々の受診率の改善も課題です。

ある報告では、歯科健診及び歯科保健指導を受けた妊産婦の割合は全国で35.2%に過ぎません。

妊娠中は特に、妊娠を維持するためのホルモン変化が口腔内の細菌叢などにも影響し、歯肉炎の発症や歯周炎の悪化などの炎症が起こりやすくなります。

加えて、それに伴う炎症性物質により、子宮の収縮などが引き起こされ、早産や胎児の成長へのリスクもあります。

少子化の中、母子ともに元気な出産をしてもらうため、妊婦健診同様、妊婦歯科健診の受診が進むよう、国として後押しすべきと考えますが、三原特命担当大臣のお考えをお伺いします。

令和4年の国民生活基礎調査によれば、子どもの相対的貧困率は11.5%となっており、前回の大規模調査から2.5ポイント改善しています。

毎日の衣食住に事欠く「絶対的貧困」とは異なりますが、「相対的貧困」といっても、こうした世帯で育つ子どもは、経済的困窮を背景に教育や体験の機会に乏しく、医療や食事、学習、進学などの面で極めて不利な状況に置かれます。

子ども時代の経済格差が教育格差を生み、将来の所得格差につながることから、一人ひとりの人生を左右する問題となります。この問題を放置すると、社会的な損失がより大きくなるという推計結果もあります。

沖縄県は全国で最も出生率が高い都道府県ですが、ある調査では、貧困状態にある子どもの割合が21%と全国で2番目に高くなっています。

子どもの貧困は沖縄の弱みでありますが、これを克服できればわが国全体が人口減少の局面にある今、年少人口割合が全国一高い沖縄の強みとなります。

政府は、平成28年に、沖縄の子どもの貧困対策として、沖縄関係予算の中に10億円の予算を確保しましたが、それ以降も、この予算を活用し、子どもに寄り添い、必要な支援につなげる支援員の配置や、子ども食堂といった居場所づくりを行っています。さらに、乳幼児健診での歯科保健指導の標準化等を進めてきましたが、そのお陰で、3歳児のむし歯有病者率は確実に低下しています。

格差のループと拡大を止めるために、子どもの貧困対策として、教育の無償化、そして、子どもを虐待から救い、子どもの健康を守る歯科健診や保健指導に向けた取り組みに力を入れることが大切だと考えますが、総理のご所見をお聞かせください。

今月、阪神・淡路大震災から30年を迎えました。

当時、被災者の皆様は大変厳しい避難生活を強いられました。

復興再開発事業の中には、長い時間を要し、昨年10月末にようやく完了したものもありました。経済活動も、震災後、生産拠点を県外や県内他地域に移転する動きが広がったため、域内生産額は、全国の半分未満の伸びにとどまっています。

2011年3月に発生した東日本大震災では、被災三県の製造品出荷額等は震災前の水準までほぼ回復し、避難指示解除区域全体の居住者数も徐々に増加していますが、原子力被災12市町村での営農再開面積は、震災前の半分程度、福島県の沿岸漁業等での水揚量は震災前の四分の一程度です。

昨年元日に発生した能登半島地震から1年を経過しました。

人口減少と高齢化、そして半島という地理的な条件には厳しいものがありますが、なんとしてもこれらの課題を乗り越えて、被災地の方々が、一日も早く元の生活に戻れるように、国を挙げて、復旧・復興に、さらに力を入れていかなければなりません。

そこで、阪神・淡路、そして東日本大震災の被災地での創造的復興を着実に進めていくとともに、その経験、知見、人的資源を能登半島地震の被災地においても展開していってはどうかと考えますが、防災庁、さらにはその先の防災省構想の中で、どのように取り込んでいくご所見をお持ちでしょうか。総理にお伺いいたします。

自然災害に見舞われた際の避難所の状況改善において、大規模災害時の口腔健康管理も忘れてはなりません。

「生きることは食べること」です。

災害で義歯を失ってしまった方や歯が悪い方、あるいは 環境が変わってしまったストレスで口腔内の異常を訴える方もおります。口の衛生環境を守ることができなければ、口腔内細菌が増殖し、誤嚥性肺炎を引き起こし、災害関連死にもつながります。

現在、被災地では、JDAT・日本災害歯科支援チームをはじめ、歯科専門職の皆様方が、災害関連死を防ぐためにも、被災者の口腔健康管理に尽力されておりますが、大規模災害時の歯科医療の提供体制の整備について、人道的な水準を満たした避難所の設置に力を入れておられる石破総理はどのようなご認識をお持ちでしょうか。お伺いいたします。

東日本大震災では、多くのご遺体で身元確認作業が必要となりましたが、その際、歯科所見を採取させていただいた上で、それをデータ化し、ご生前の歯科資料と照合していくこととなります。

東日本大震災では、被災三県の歯科医のべ1500名、全国からは歯科医のべ1100名の皆様が身元確認作業に従事しました。

安置所でご遺体を一体一体、歯を調べ、生前のカルテと照合しましたが、津波でカルテが消失したため、身元が特定できないケースもありました。

歯は人体で最後まで残ることから、ご家族、ご自宅などにご遺体をお戻しするための貴重な身元証明となります。

災害時の身元確認作業に当たられる歯科医の方々への思いと、口腔内の生前情報収集・データベース化に向けたご所見を、石破総理にお伺いいたします。

石破総理は、本年最初の海外訪問先として、南シナ海の沿岸国で海上安全保障分野に力を入れているASEANのマレーシアとインドネシアの二か国を選ばれました。

それぞれの国と、外務、防衛に関する戦略的な対話や、救助艇を含む警戒監視用機材の供与が行われることとなりましたし、経済や防災、人材育成分野でも、協力や連携等について一致したところです。

中国は、ASEAN各国への接近をますます強めています。

そのような中、わが国としては政府間の枠組みでの協力や支援だけではなく、地域や民間、アカデミアといった多層的な連携を進め、息の長い関係構築を図ることが大切です。

その際、有効に活用すべきなのは、規模を考慮した「世界の研究機関・質の高い論文数の割合ランキング」で世界9位、日本ではトップに位置する理系・科学大学院大学であるOIST・沖縄科学技術大学院大学です。

1つの例を挙げると地球温暖化により台風の進路に変化がおき、台風が沖縄近海の水をかきまぜることができず、海水温の上昇により、サンゴが白化して死んでしまいます。

今から8年ほど前、環境大臣政務官として、サンゴの大規模白化を食い止め、生態系を維持するために、モニタリングの推進や優先的に保全すべき地域の特定などを訴える「サンゴの大規模白化現象に関する緊急宣言」を取りまとめたところですが、その一環として、ASEANにおいてサンゴの再生を試みている国と、OISTのようなアカデミアを活用して、結びつきを強めていくことなどは、地球環境保全の上でも有意義だと考えます。

さらに、OISTが地球環境保護に加え、日本の先端科学技術と産業の架け橋を担うことで、ASEAN各国の経済をけん引するイノベーション創出が加速できれば、双方の経済発展とともに、ASEANとの多層・多重な外交関係の強化につながるものと考えますが、このようなOISTの活用について、石破総理は、どのようなご所見をお持ちでしょうか。お尋ねいたします。

本年4月から大阪・関西万博が開催されます。

わが国にとって最初の万博となった1970年の大阪万博に、小学生であった私は、パスポートを持ち家族で訪れ、そこで未来の社会の可能性を感じ取りました。

そして、本土復帰後、1975年に沖縄で開催された海洋博では、紺碧の海の魅力をあらためて学びました。

万博を経験した立場から申し上げれば、国際博覧会は単なる集客のための一大イベントではない、と受け止めています。

総理がたびたび引用される堺屋太一先生は、沖縄海洋博が残した成果について 「『沖縄からの人口大流出』は生じなかったばかりか、復帰後の人口は急増しており、沖縄が「住みたい地域」になることができた」

そして、「海洋博が終った後も沖縄の観光客数はそれ以前よりも高水準に止まり、やがて猛烈に増加した」、とこう語っています。

通商産業省職員であった堺屋先生は、海洋博を控えた1972年から2年間、沖縄総合事務局通産部企画調整課長でした。

赴任前に、佐藤栄作総理からいわれた「沖縄の人口を減らすな」との言葉を胸に、現地に勤務し、肌で実情を日々感じながら、復帰後の沖縄振興と海洋博準備に邁進された方の言葉には説得力があると思います。

短期的な成果に目が行きがちな国際博覧会でありますが、最も大切なことは、私たちの国に、そして未来に、何を残すか、ということであります。

大阪・関西万博はわが国の六度目の国際博覧会として、未来に何を残していくのか。石破総理のお考えを国民の皆様にわかりやすくお伝えいただくことをお願いして、私の質問を終えたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。