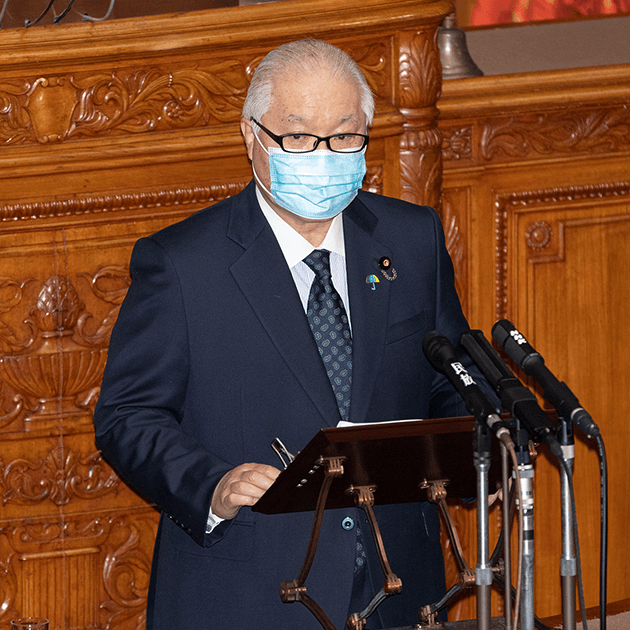

自由民主党の武見敬三です。

はじめに、羽田雄一郎議員のご冥福を心からお祈り申し上げたいと思います。

私は、自由民主党・国民の声を代表して、菅総理大臣の施政方針演説について質問いたします。

まず、新型コロナウイルス感染症により尊い命を落とされた方々のご冥福をお祈り申し上げます。また、重病化され、病と闘っておられる方々の一日も早いご快復を願ってやみません。

新型コロナウイルス感染症対策のため、年末年始を返上し、業務に当たられた医療従事者や保健所等の皆様、エッセンシャルワーカーの方々、自粛にご協力頂いている飲食業の皆様に心より感謝を申し上げます。故郷で家族と共に新年を迎えたい気持ちを抑え、久しぶりに顔を合わせたい思いをこらえて、感染拡大防止にご協力いただいている国民お一人お一人に深く感謝申し上げます。

わが国では、新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから一年が過ぎ、危険な感染症のパンデミックは、国民の生命と生活を根源的に脅かす脅威であるとの認識が持たれるようになりました。戦争や紛争といった軍事的脅威と同様に巨大地震、原発事故、津波、更に新型コロナウイルスのような危険な感染症のパンデミック等の非軍事的脅威は、国民の生命や生活に深刻な影響を及ぼす安全保障上の脅威であることは明らかです。

それゆえ、今日では、あらゆる脅威に対応するための危機管理体制を効率的に構築するために、オール・ハザードという政策概念が用いられるようになっています。そこで、わが国でも、危険な感染症のパンデミックも安全保障上の脅威であると同時に、国の責務で対応すべき課題であると認識すべきと考えますが、菅内閣において、この様な考え方に対してどのようなご見解を有しておられるのでしょうか。総理にお伺いします。

21世紀に入ると重症急性呼吸器症候群・SARS、中東呼吸器症候群・MERS、エボラ出血熱など、動物由来の感染症が発生する頻度も多くなり、国境を越えて広い地域にまたがり感染を拡大させるようになっています。これからも毒性の強い鳥インフルエンザ等が人人感染可能な感染症に変異することも予測されています。

従って、頻度及び被害の大きさから極めて重要度の高い安全保障上の課題であるとの認識を踏まえて、平時より感染症に対する有事における危機管理の体制を国の責務に基づき構築しておく必要が認められると考えますが、どのようにお考えでしょうか。総理の見解をお伺いします。

わが国では、従来、感染症については公衆衛生上の観点から保健所、地方衛生検査所、国立感染症研究所などが感染症予防法などに基づき行政管理する体制がとられ、この公衆衛生の基本に基づく対応は積極的疫学調査等を通じてクラスターが発生した時に効果的に新型コロナウイルスを封じ込める重要な役割を担ってきました。

しかし、今回の感染拡大のように市中感染が広がり追跡不可能な孤発例が新規陽性者の6割を占めるようになると、このクラスター・アプローチにも限界があることも理解され、感染の発生率の高い地域や医療介護施設、飲食業、教育機関、仕事場等にて集中して感染を阻止する対策を講ずると同時に、国民一人一人に不要な外出を自粛して頂き、人の接触事態を大幅に減少させる必要があることも経験しました。

今後、注意すべきは、今回の感染拡大が、英国などにおいて発生した感染力が高く、毒性の劣化しないウイルスの国内感染の拡大と重なり、感染の広がりを大幅に加速させることです。そこで、今回の緊急事態宣言の効果について、特に、政策の実効性がどの程度あると考えるのか、今後さらに強化するために特措法等の改正をどのように進めるのか、総理のご所見をお伺いします。

感染の長期化により国民の多くに自粛疲れが広がる状況下において、あるいは、将来予見される強毒性の高い感染症の発生時に早期に確実に対処するためにも、より実効性のある法的措置が必要です。

わが国の民主主義の下において常に個人の権利や自由を抑制する事には慎重であるべきですが、感染状況に応じた対策を講じるためには、自粛要請に応じない事業者への何らかの強制措置を可能とする一方で、協力する事業者に対する経済支援を実施する等、実効性の改善に向けた対策を徹底させなければなりません。

そこで、特措法及び感染症予防法等を改正する際に、個人の権利と自由、そして感染症抑制のための権限強化と経済支援をどのように均衡させて、高い実効性を確保していくお考えでしょうか。総理のご所見を伺います。

新型コロナウイルスは、軽症・無症の若い世代の陽性者を通じて感染拡大し、かつ感染した高齢者にとっては重症化しやすく、しかも、ウイルスが頻繁に変異し感染力も高いことから、感染が長期化する特質を持っています。従って、特効薬やワクチンが開発され普及するまで、長期にわたり特に高齢者を対象として脅威が継続する恐れがあります。

残念なことに感染阻止のため、人の接触や移動を制限すればするほど、経済、社会、文化活動に深刻な影響を与え続けることもいやというほど経験しています。そこから感染症拡大を抑止しつつも経済、社会、文化活動を維持発展させることを可能とする感染症経済学といった政策分野が重要となっています。従来の感染拡大抑止という目的のみならず経済、社会活動を維持発展させるための公衆衛生サービスといった考え方が必要になってきたと考えます。

例えば、交通機関の規制やテレワークを推進する効果的な仕方を検討したり、オリンピック・パラリンピックなど、特定の期間、限定された地域に、同じ目的で多人数の集団が形成されるマス・ギャザリングにおける感染防止の方法を検討したり、また、民間におけるPCR検査等の精度管理を指導しつつ陽性者が確認できれば、提携する医療機関を通じて行政サービスの対象に組み込む仕組み等を作ることなどが考えられます。

そこで、政府は、厚労省と経産省を連携せしめ、早急にこの未知の政策分野の所轄を明らかにするとともに、学際的政策分野の人材を養成する必要があると思いますが、如何でしょうか。総理のご所見をお聞かせください。

また、感染拡大を抑止させつつも経済・社会活動の維持・発展させるための公衆衛生サービスといった考え方は、わが国において従来の公衆衛生学ではその政策対象に中々入ってこない分野であり、学術の観点からの政策学としての公衆衛生学の新たな発展を求めるエリアでもあります。

「どのように科学と政策を結び付け、政策のための科学を実現することができるのか」

本来であれば、わが国の人文・社会科学、自然科学全分野の科学者の知恵を結集し、国の内外に対して発信・提言することを期待されているアカデミーこそが、このような視点からの議論をけん引してほしいという思いで一杯です。

わが国の科学における活力が衰退しているという指摘もあります。実際、論文数とGDPとの関係には一定の相関がみられるという分析がありますが、文部科学省の研究機関によれば、自然科学の論文数で中国が米国を抜いて初めて世界1位になっている一方で、日本は4位、注目度の高い論文数では9位と10年前より順位を落としています。

わが国の科学の復権のためにも、経済成長のみならず、新型コロナウイルス感染症の脅威により、大きく変容しつつある国民の経済社会生活や国際秩序を見据えて、課題を解決する政策学の分野を強化し、複雑化・多様化する課題の迅速な解決のために科学技術がどのように機能していくのかという視点から、科学技術行政のあり方を検討すべきと考えていますが、総理の御見解をお聞かせください。

新型コロナウイルスが、頻繁に変異するウイルスであることから、この変異する過程を迅速に追跡する必要が認められます。英国でまん延している変異した新型コロナウイルスは、実効再生産数が0.4高く、感染力も70%も高いといわれており、わが国でも感染拡大を最も警戒すべきウイルスです。

ゆえに、検体を採取し迅速に収集しゲノム解析等可能な研究機関においてウイルスを分析し、しかもウイルスの変異が罹患者の症状をいかに変化させるかを調査する臨床研究と一体化した調査研究システムを構築する必要が認められます。そこで、ゲノム解析等が可能な大学等の研究機関の協力を得て、そこで得られたデータを国立感染症研究所に集約した上で、感染研や国立国際医療研究センター等を母体として、こうした疫学的基礎調査と臨床研究を連携させる検体レジストリや臨床レジストリを有する危機管理体制を一体的に構築する必要が早急に求められると考えますが、如何でしょうか。総理の見解をお聞かせください。

新型コロナウイルスの感染拡大は、わが国におけるデジタル化の遅れを象徴的に明らかにしました。新型コロナウイルスの収束の切り札となるワクチン接種を迅速に進めるためにも、このデジタル化の遅れを挽回しなければなりません。

わが国では、医薬品の取り違い事故の防止、トレーサビリティの確保、そして医薬品の流通の効率化の為に、ワクチンなど医療用医薬品にはバーコードが表示されます。今回、ワクチンの出荷と入荷を管理する情報システムを構築する準備を進めていますが、このシステムでは、誰にワクチンを接種したかを特定化することはできません。ワクチンの接種は市町村の役割であり、今までは市町村が個別にワクチン台帳を作成してきました。他方、ワクチンの接種による副反応を診断した医療機関は、医薬品医療機器総合機構・PMDAに報告する義務を負いますが、これまでFAXで報告してきました。

やはり、マイナンバーカードと健康保険証を一体化させる形で、国が一元的に管理することの出来る健康情報システムの実現に向けて、ワクチンの流通から接種までを含めた戦略性のあるシステム設計が必要と思います。

そこで、新型コロナウイルスのワクチンの接種管理システム、更に、医療分野の全般でのデジタル化をどの様に構築するのか、その戦略を総理にお伺いします。

新型コロナウイルスのワクチン開発が始まったころより、高所得国と中低所得国との間のワクチンへのアクセス・ギャップの大きさが懸念され、各国における感染収束を確実なものとするためには、グローバルに感染を抑える必要が指摘されていました。

しかし、米国のWHO脱退によりG7サミットのルールメーカーとしての機能が停止し、国際保健分野は早くも、けん引役がいない国際社会、すなわちGゼロの時代に突入しました。しかも、ワクチンは従来のように途上国だけでなく高所得国においても高い需要を持つ戦略商品となってしまいました。

そこで、ワクチン開発を推進する官民連携組織・CEPIやワクチンの配分と接種を担当する国際連携であるGAVIアライアンスの関係者等とともに、スイス、オーストラリア、シンガポール、英国及び日本などのミドルパワーの国々が主導的役割を担い、一定の高所得国が資金提供しつつも中低所得国にもワクチンを配分するCOVAXファシリティーが創設されました。Gゼロの時代に必要とされるグローバル・ヘルス・ガバナンスを構築する上において、わが国のようなミドルパワーがその役割を拡大する外交空間が広がり始めたと考えられます。

今年は、わが国が1961年に国民皆保険制度を実現し、誰もが負担可能なコストで適切な医療にアクセスをすることが出来るというユニバーサル・ヘルス・カバレージ・UHCを達成して60年を迎える記念すべき年です。すでに、わが国は、UHCを国連の持続可能な開発目標・SDGsの目標に組み込む際に重要な役割を担い、G7伊勢志摩サミットではホスト国として、第一にUHCの達成の促進、第二に感染症危機管理体制構築の為の準備と予防体制の整備、第三に多剤耐性菌・AMR対策の充実を三本柱とする伊勢志摩フレームを提唱した実績を持っています。

保健医療分野において、国際的にも健康長寿国を実現した比較優位性を国内に保持しており、国際保健分野は、わが国が国際社会の多くの諸国から信頼されルールメーカーとして一定の影響力を有する国となるうえにおいて重要な役割を担え得る外交分野であると考えています。そして、保健分野にとどまらず、自由で公正な貿易のルールを守る拠点となるTPP11といった通商貿易分野、更に、防災や環境といった国際社会で比較優位性のある地球規模の課題の分野等において、積極的且つ戦略的に課題を解決する二国間及び多国間の外交体制を整えることは、わが国がより多くの国から支持を受け、外交基盤を強化し、ひいてはわが国の総合的な安全保障を強化することにつながると考えます。総理のご所見をお聞かせください。

また、この二国間及び多国間外交を組み合わせた外交体制を強化する上で、最も重要なツールがODAであり、保健外交の分野も全く例外ではありません。党としても政府に対し保健ODA戦略の改革につき提言をしたところですが、外務省、経産省、財務省及び文科省等各省庁を横断する分野でもあることから、内閣官房における司令塔機能の強化及び民間とも協力し民間資金を活用しつつ保健ODAの規模を5年で倍増することが、ルールメーカーとしての国内基盤強化にとり極めて重要と考えています。この点についての総理のご所見を伺います。

米連邦議会にトランプ大統領の支持者が乱入し、一時占拠するという前代未聞の事態は、日米同盟の根幹である自由と民主主義という価値を揺るがす衝撃的な出来事でした。現地時間で昨日、バイデン新大統領が就任しましたが、大統領選後も米国内での分断は根深く、これからの国内政治に深刻な影響をもたらすことが予見されています。

当面、米国の混乱は続くと思いますが、その中で、唯一の同盟国である米国の新政権との信頼関係をどのように構築するかは、わが国外交の最優先の課題と考えます。日米二国間の安全保障分野は当然のこととして、バイデン新政権と連携して機能停止したG7の再構築を進め、国際的なデジタル覇権をめぐる熾烈な競争分野、自由と民主主義と法の支配に基づく通商貿易分野、更に、防災、環境、保健といった地球規模課題の分野において多層的に日米協力関係を構築し、同盟関係の基盤強化を進めなければなりません。

このような状況で、日本に期待されている役割は、米国との強固な関係を生かして、多国間協調の枠組みに米国を引き戻し、劣化し始めている国際機関の機能を回復させることです。

一つの事例が、現在、日米間で続けられている大臣級による保健対話、「日米グローバルヘルス協力対話」です。官民を巻き込んでいる、この対話を通じて、日米関係がより強固となれば、米国と欧州との間に隙間が生まれがちであったG7の機能回復を進め、WHO改革にも主導的役割を担うことが可能となります。

バイデン新大統領は、トランプ前大統領と異なり人権や保健医療、環境を重視し、また多国間交渉にも一定の配慮がなされる外交政策を行うものと予想されますが、このような状況の下、日米間の同盟関係を強化するには、これまで積み重ねてきた保健医療分野における日米関係のさらなる強化が重要となります。そこで、総理は、G7の機能の拡大・強化、さらには保健医療分野を含めてどのような分野で、バイデン新大統領の下、米国との関係を深めていくつもりでしょうか。お尋ねいたします。

四方を海に囲まれ、多くの資源を輸入に頼るわが国では、常に安全保障上の最優先課題である海洋の安全が脅かされるおそれがあり、尖閣諸島を含む南西諸島防衛はもとより、違法操業などから日本海方面の防衛も強化が必要となっています。そして、自分の国は自分で守るという堅固な意思を持ち、国内における安全保障の体制強化も進めなければなりません。

しかし、わが国の管轄海域の根拠となる重要な役割を持つ国境離島では、外国人と思われる土地保有が進んでいます。厳しさを増す安全保障環境の中、日々、緊張感をもってわが国を守る活動を行っている自衛隊の施設など重要施設の近隣でも、外国人の取得と思われる土地取引・保有が行われています。取得の目的も利用の実態もはっきりせず、万一の事態があれば、日本の安全保障に大きな影響が出かねません。

外国人による土地取得への規制については、貿易投資協定上の内外無差別や私権制限の観点からの議論もありますが、取得等に係る情報も把握できない状況は不適切です。自衛隊基地周辺など日本の防衛にとって重要な土地の取得等に対しては、しっかりと対応ができるような法律整備を毅然として進めるべきだと考えますが、総理に、政府の方針をお伺いします。

中国の経済力・軍事力が増し、国際社会における地政学上の力関係が変わりつつある現状において、覇権をめぐる米中「新冷戦」ともいうべき深刻な対立が深まろうとしています。これは、欧州を起点としたかつての冷戦と異なり、太平洋からインド洋を含むシーレーンにかけての「海」を挟んで自由主義陣営と権威主義陣営が向かい合う「海洋を巡る冷戦」を特徴としています。また、バイデン新政権においてもデジタル覇権をめぐる米中間の対立が深刻化することが予見されます。

国際社会における平和と秩序を維持するためには、力により現状を変更する覇権の道を絶対に認めてはなりません。大正13年、近代中国の建国の祖であり日本をよく知る指導者であった孫文が、アジアで台頭するわが国に対し、「日本はこれからアジアにおける王道の道を歩むのか、或いは、覇道の道を歩むのかを問い、我日本が王道の道を歩むことを望む」という趣旨の歴史に残る演説を神戸において行いました。残念ながらわが国は力による勢力の拡大の道を歩みわが国300万余の国民のみならずアジアにおける多くの人々の命を犠牲とする太平洋戦争に突入しました。いまや時代状況は一変し、台頭する中国に対し自由と民主主義、そして法の支配にもとづく王道を歩むのか、軍事力の増強に励み力で現状を変更する覇道の道を歩むのかを問わねばなりません。わが国は、中国との関係においていたずらに対立の構図を創り上げることなく、力による現状変更を試みることは、中国にとって得策ではないことを知らしむる開かれたアジア太平洋戦略を基調としつつ、自由で公平な経済関係を広げながら、国境を越えて確実に増加する防災、環境、保健分野の諸課題、更には人口の高齢化や拡大する社会格差の問題などの共通課題について解決するための日中間の協力関係を構築し、協調関係を拡大する外交の基本姿勢が求められると考えます。

そこで、日中間の対立を抑止し協調を拡大するために、わが国はいかなる対中外交の基本姿勢を確立すべきか、総理のご見解をお聞かせください。

今、日本は大変大きな時代の転機に直面しています。少子高齢化、人口減少がとめどなく続きます。15歳から64歳までの生産年齢人口は、令和元年から10年間に5百万人減少し、令和11年には7千万人を割り込みます。これは大きなマイナス経済成長圧力となります。

これをはねのけて日本が持続可能な成長を実現するために、私が参議院自民党政策審議会長当時、取りまとめた「内政国家ビジョン」において、少子高齢化人口減少の下にあっても社会のダイナミズムを維持発展させることを目指す「活力持続型の健康長寿社会」を提唱しています。

その実現のための大前提は少子化対策であることは当然です。その上で、次の三つの政策を進めることが不可欠です。

第一に、わが国デジタル化の遅れを取り戻し、人工頭脳や情報システム主導のイノベーションを通じて、人でなくてもできることはロボットや、あるいは情報システムによってサポートできる仕組みを作り上げていくことです。

第二に、健康寿命を延ばし、元気な高齢者を増やしていくことです。幸いわが国は男女ともに世界一の健康寿命の水準を維持しています。しかし、高齢者人口の割合は上昇し、令和18年には3人に1人となります。健康寿命の延伸により、働く意思があり、就業機会があれば、仕事を続け生産労働人口の減少を補う制度設計が必要です。実際、現在の70代前半の体力・運動能力は、15年前の60代後半の水準です。高齢者には一定の所得が確保されれば、若い人たちへの負担も確実に軽減されます。

健康寿命の延伸を単に生存期間を延伸させることよりも優先した保健医療のパラダイムシフトを真剣に考えるべきです。高齢者の生きがいを感じさせる選択肢を増やすとともに、特に、生産性の高い生存期間を延伸する包括的な支援政策が必要と考えます。

そこで、総理は、現在の少子高齢化、生産労働人口の減少をいかに克服し「活力持続型の健康長寿社会」の実現を図っていくつもりでしょうか、お聞かせください。

「活力持続型の健康長寿社会」の三番目の鍵は、多くの女性の皆さん方がさらに活躍できる社会を実現することです。

女性活躍推進法や働き方改革関連法に基づく企業の取組、保育の受け皿整備、両立支援等これまでの官民の積極的な取組により、M字カーブは解消に向い、25歳から44歳までの女性の就業率は8割近く、第1子出産前後の就業継続率は5割を超えています。

しかし、25歳から29歳をピークに正規雇用労働者比率は下がり、育児や介護等を理由に就業を希望しながら求職していない女性も令和元年で230万人余り存在しています。また、東証一部上場企業役員に占める女性の割合も上昇しているものの6%強に過ぎず、国家公務員の本省課室長相当職も6%弱となっています。

現在、女性に関する政策は主に内閣府と厚生労働省などに跨っていますが、「全ての女性が輝ける社会の構築に向け、前例にとらわれず、柔軟な発想で検討を進めてほしい」という総理が出された力強い指示を成果に結びつけるには、省の垣根を超えて、方向性を揃えた政策を打ち出すことが不可欠です。

このため、関係組織を整理統合し、関連施策を総合的に推進する「子供女性省」のような調整力のある組織を創設し、少子化対策と両立させつつ女性の社会参加を支えるためのインセンティブをかつてないスピード感で具体化していくことこそが、わが国の未来に直結する政策ではないでしょうか。総理から、この点についてのご所見をお尋ねして、私の質問を終わります。