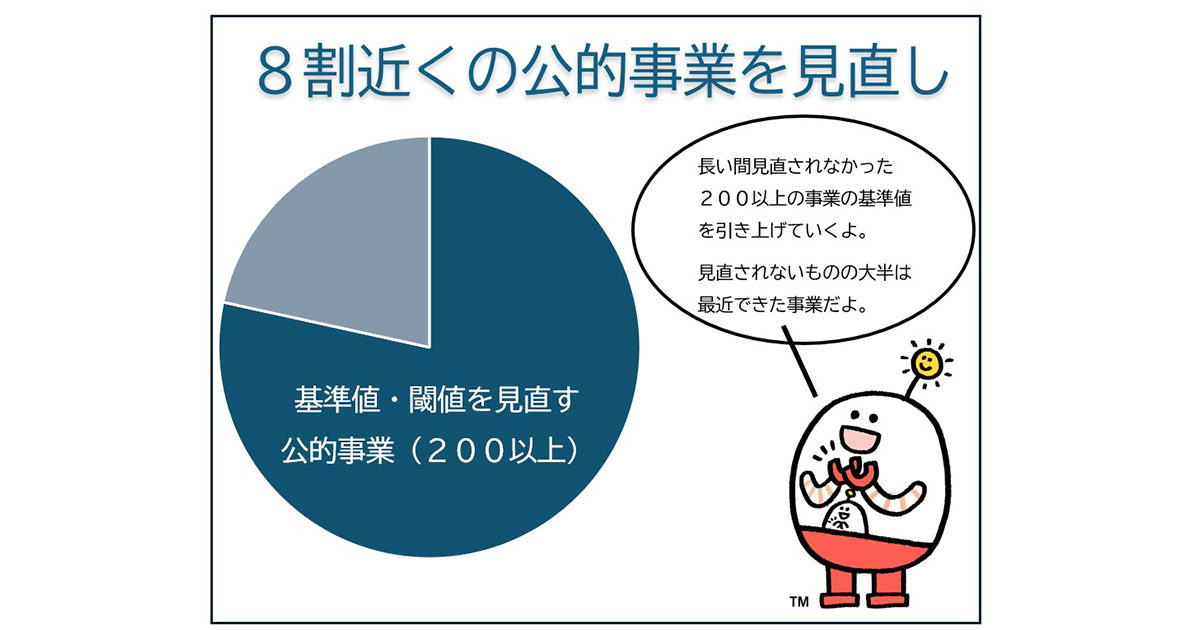

8割近い公的事業を見直しへ

物価上昇に伴い政府や地方自治体の予算も「インフレ型」にシフトしていくことが重要です。8月25日に開かれた党新しい資本主義実行本部(本部長・岸田文雄前総裁)で、政府は令和8年度予算編成に向けて公的事業の閾値(しきいち)と称される一定の基準額の見直しについて、各省庁の検討状況が報告されました。来年度予算では200以上の公的事業について基準が見直されます。岸田本部長は「地方自治体での取り組みも極めて重要だ」と力説し、国と地方が一体となった官公需の見直しを進める考えを強調しました。

食事支給の非課税限度額引き上げへ

新資本主義実行本部に各省が報告した資料によると、およそ260を超える事業のうち、200以上の事業について基準値を見直すことが報告されました。

見直される主な事業として、昭和55年から据え置かれていた交通遺児に対する給付金事業(国土交通省)、住宅防音事業への助成(防衛省)、昭和58年当時の根拠となる基準の見直しが行われていない更生保護委託費(法務省)、子供の学用品援助に関する補助単価(文部科学省)等が挙げられました。

また、予算とは別に40年以上据え置かれている「食事支給に係る所得税非課税制度」の非課税限度額も引き上げる方向で、年末の税制改正論議に進むことが確認されました。

地方の官公需 議会のチェック機能発揮を

物価上昇を上回る賃上げの実現には、企業数の99パーセント以上、従業者の7割近くを占める中小企業を中心として、労務費や原材料費等が円滑に価格転嫁できる環境を整備することが重要です。

特に国内総生産(GDP)の約4分の1を占める公的需要は地方部ほどその割合が高くなる傾向にあり、地域経済活性化の観点から、地方自治体には「適正価格で契約を行う」といった意識変革が求められます。これは自治体だけではなく、地方議会も適切なチェック機能としての役割を果たしてくことも求められます。