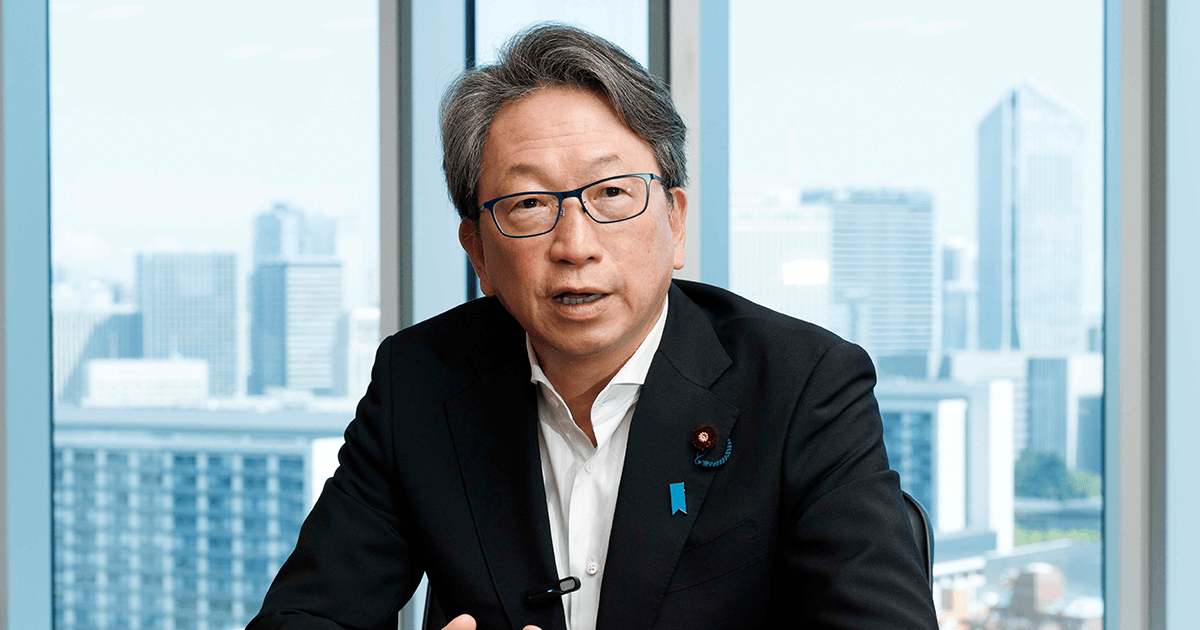

選挙に対する他国からの介入を防ぐための対策を進めるとともに、超党派による議論の必要性も示した平将明デジタル大臣

偽情報や戦略的な情報発信等を用いて他国の世論・意思決定に影響を及ぼし、自らに有利な安全保障環境の構築を企図する「認知戦」。わが国においても参院選期間中、SNS上で外国を背景とする勢力による介入が指摘されました。デジタル大臣を務める平将明衆院議員に近年の認知戦を巡る状況や、健全な民主主義を守るために行うべき対策を聞きました。

極端な意見が利用されやすい

- SNS上で行われている「認知戦」の現状と、外国勢力の目的は。

- 平将明デジタル大臣 SNSはユーザーの見たい情報がタイムラインに表示される傾向があります。その機能を利用して外国から民主主義の根幹である選挙に介入してくる事例が海外では多数報告されています。米大統領選やブレグジット(英国の欧州連合離脱)等があり、昨年に行われたルーマニアの大統領選では、外国による選挙介入が問題視され、決選投票が再実施されました。

外国勢力の企図することは社会の分断や政府に対する信用失墜、民主主義に対する不信感の醸成、世界の権威ある組織や科学的知見に対する信頼の失墜等が挙げられます。先進7カ国(G7)においても、選挙のたびにいわゆる極右政党や極左政党、陰謀論を唱える政党が勢力を伸ばしているのが現状です。

わが国もひとごとではありません。今回の参院選で複数の民間から他国の介入が疑われるといった報告がされています。

- SNSにおける情報拡散工作の手順は。

- 平 報告によると、極端な意見や社会を分断するような意見、政府や民主主義に対して不信感を抱かせるような内容の投稿が外国勢力から利用されやすいという傾向があります。

またX(旧Twitter)の場合、投稿直後の初期段階で、おびただしい数の「いいね」やリプライ(返信)、リポスト(再投稿)が行われ、より多くのユーザーのタイムラインに表示されやすくなるというレポートもあります。

問題は、こうした投稿に対して初動の反応を行っているアカウントが、実はいわゆるボット(特定のタスクを自動的に実行するようプログラムされたアカウント)という点です。

一人一人の国民や有権者の発言は自由ですが、その投稿に対して反応するアカウントが実は外国のアカウントで、人ですらないボットだとすると対策が必要です。

超党派で先行事例の研究を

- 海外で行われている対策や、わが国が今後行うべき対応策は。