開催日:平成25年2月21日

講 師:河野 太郎 中央政治大学院長

テーマ:「日本のあるべき姿--政党政治のあるべき姿を考えるII--」

2月21日(木)、「第7回まなびとスコラ」が開催されました。昨年末の衆議院総選挙で延期になっていた「日本のあるべき姿--政党政治のあるべき姿を考えるII--」と題して、講師に河野太郎中央政治大学院長が務めました。

河野学院長からは、前回の復習として「自民党は本来、東西冷戦の終焉で再定義を行う必要があったが、行われなかった。09年に野党に転じて伊吹文明先生を座長に、党のあり方、新綱領の策定について徹底的に議論をしてきた。そこで自民党は、「経済成長を目指す党」との定義を盛り込んだ。また野党である間に、更なる政策的な議論を行い、「真の保守政党」の意義を見い出さなければならない途上で政権に復帰してしまった。その部分が曖昧なため、将来的にまた政権交代が行われた際には、懸念される大きな要因であると思う。」と述べられました。

そして参加者と以下の項目について闊達な議論が行われました。

○二大政党と小選挙区制度

1、政権選択と多様な意見

「09年と12年と2回、政権交代が行われた。200名以上の衆議院議員が入れ替わった格好だ。国民が政権を選択できる等のメリットはあるが、国会議員が育たない等のデメリットもある。米国でも小選挙区だが、現職議員が95%再選される現実だ。英国でも地域によって、二大政党の強弱がはっきりと分かれている。しかし日本はどうか?自民党が強い、民主党が強いというのではなく、連続当選を成し遂げる議員は、その議員個人が選挙に強いに過ぎず、決して政党の強弱で議席が決まるわけではない。」

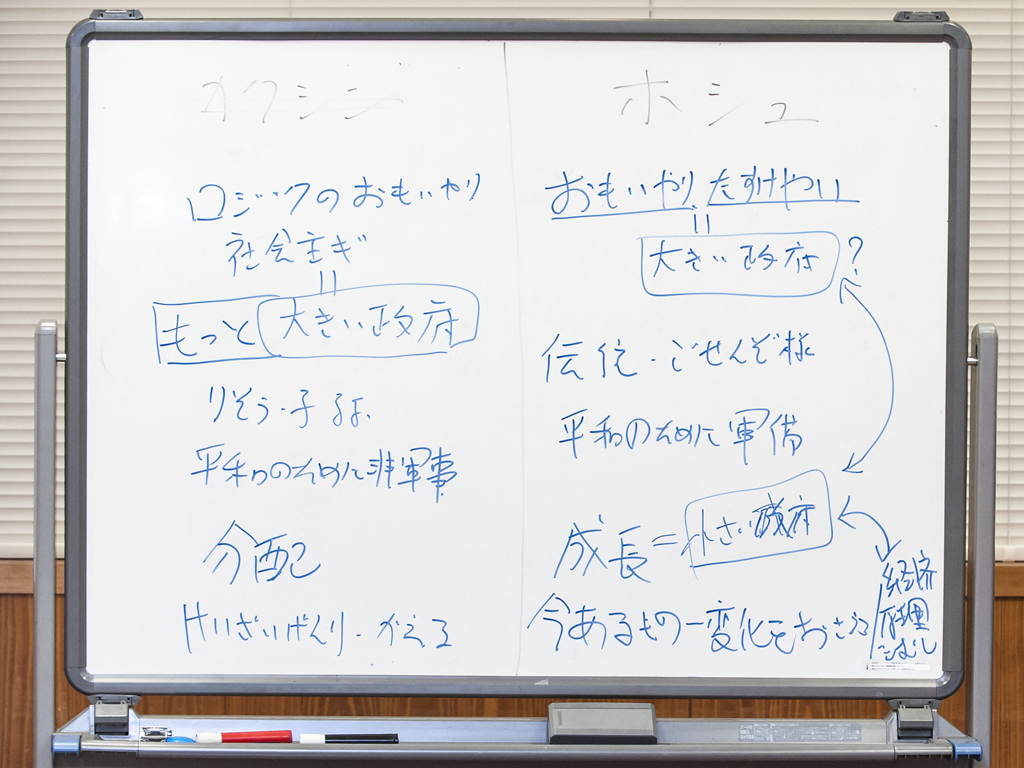

2、保守とは何か?

「自民党は『保守政党』と言われる。そもそも保守とは何か?これは自民党の議員でも分かっていない。従って、保守が分からない中での二大政党制はあり得ない。そこで自民党はこういう政党だとのテーゼを行わないと駄目だ。自民党は『経済成長』を成し遂げ、そのため規制緩和を徹底し、自由に競争を行って行けるための『小さな政府』を目指す政党だ。英米では、地域と支持政党が結び付いているが日本はそうではない。」

3、二大政党制を妨げているものは何か?

「09年、12年と政権交代を国民が判断したので、二大政党制のハードルは下がったはずだ。しかし、前回も議論したが、業界団体は政党を支持する団体ではなく、与党の支持団体の姿が浮き彫りとなった。しかし、自民党も参議院選挙などで業界団体に支援を求めているが、昨今、業界団体の内部でも勝ち組負け組の企業を内包している事が現状だ。そこで当然、負け組の企業数の方が多いことから、当該団体への保護や規制が働くシステムとなっている。また自民党も民主党も、与野党の立場が異なっても、意味のない政党間の駆け引きで政権運営や国会運営を行っている。

二大政党制のメリットとして、長期政権は必ず腐敗することから、有権者が直接、政権交代を選べることは、最大の特徴だと思う。」

○二院制は必要か?

1、参議院の役割を再定義する

「二院制を採用している米国、英国とあるが、システムが全く異なる。米国は上院・下院が別の機関として、対立構造を果たす役割がある。一方、英国では、上院(貴族院)は下院をチェックする役割を果たしながら、穏健的な立場だ。日本はどうか?参議院のシステムは衆議院のそれとほぼ同じ。二院制は下院の暴走をチェックできるため、社会の安定をもたらすメリットはあると思う。従って、憲法を改正しなくとも、参議院の役割や構成など根本的な改革を行うべきだ。」

文責:中央政治大学院事務局